Notre environnement est-il plus bruyant qu’autrefois ? Si aucune réponse simple n’existe, notre époque semble marquée par une intolérance au bruit. Un architecte et une artiste sonore esquissent des pistes pour dépasser l’approche par l’insonorisation et repenser la réalité incertaine des relations vibratoires.

TEXTE | Geneviève Ruiz

« La modernité est l’avènement du bruit », écrit le sociologue David Le Breton dans son article Anthropologie du silence en 1999. Il poursuit : « Le seul silence que nos sociétés connaissent est celui, provisoire, de la panne, de la défaillance de la machine, de l’arrêt de transmission. » Notre environnement serait-il caractérisé par un vacarme continu ? C’est dans tous les cas ce que tendent à montrer les nombreuses études sur la pollution sonore dans les pays occidentaux. Par exemple, le dernier grand rapport de l’Office fédéral de l’environnement sur ce thème (2018) révèle que plus d’un million de personnes en Suisse subissent les nuisances causées par le trafic routier. Mais dans le fond, qu’entend-on par « bruit » ? Interroger cette notion suscite immédiatement son lot d’incertitudes. «Tous les bruits ne sont pas forcément des nuisances, explique Olivier Balaÿ, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et membre du Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (Cresson) à Grenoble. Un même son peut être perçu différemment selon les époques et les cultures. Il existe une grande diversité d’expériences du phénomène sonore. »

Salomé Voegelin, artiste sonore et philosophe à l’Université des arts de Londres, adopte pour sa part une approche qui résiste à la catégorisation des sons : « Le bruit, la parole ou la musique sont des regroupements arbitraires de pratiques définies par des normes culturelles. Elles imposent une forme “correcte” et hiérarchisée de travailler avec le son : par exemple, la parole et l’expression verbale sont valorisées par rapport aux sons corporels, la musique notée (occidentale) occupe un statut supérieur aux formes sonores improvisées, et le bruit est souvent perçu comme moins légitime que le son. » Pour la chercheuse, ces classifications, utiles dans certaines disciplines, risquent toutefois de limiter l’écoute du son dans sa diversité. « S’ouvrir au son sans a priori nous permet de percevoir la complexité d’un monde indivisible, que la vision décompose en objets séparés. »

Des villes bruyantes à toutes les époques

Si on se penche sur le passé sonore, les historien·nes s’accordent sur le fait que les villes produisaient du tapage avant l’ère moderne. Dans Les Silences de Sénèque (2015), le spécialiste de l’Antiquité romaine Alexandre Vincent rapporte que le philosophe – qui vivait dans une rue agitée près d’un gymnase – se lamentait du vacarme environnant : cris et sifflements des sportifs, chants des artistes de rue, appels des marchands, en plus du galop des chevaux et du bruit des artisans. D’autres historien·nes ont étudié les paysages sonores des villes européennes avant la révolution industrielle en s’appuyant sur des sources littéraires, musicales ou administratives. Ils décrivent le cliquetis des calèches, les cris des colporteurs, le chahut des enfants, les cloches, les martèlements des artisans, les défilés militaires, les annonces officielles et les bruits des animaux. Les villes préindustrielles étaient-elles moins bruyantes ? Olivier Balaÿ a analysé l’espace sonore de Lyon au XIXe siècle dans son ouvrage L’Espace sonore de la ville au XIXe siècle (2007). Sans enregistrement ni mesures sonores, il considère qu’on ne peut qu’émettre des hypothèses : « Les villes n’étaient probablement pas moins bruyantes, mais il y avait plus de hautes fréquences que dans les paysages sonores actuels, dominés par les basses fréquences. » Pour lui, l’essentiel réside cependant dans la perception du son. « Autrefois, le bruit rythmait le quotidien et était lié à l’information. On ne cherchait pas forcément à le combattre. Durant les premières décennies de l’industrialisation, de nouveaux sons – machines, usines, transports – ont fait leur apparition. Mais ils étaient associés au progrès, donc pas perçus comme des nuisances, du moins par les autorités. »

Quand le bruit devient fléau social

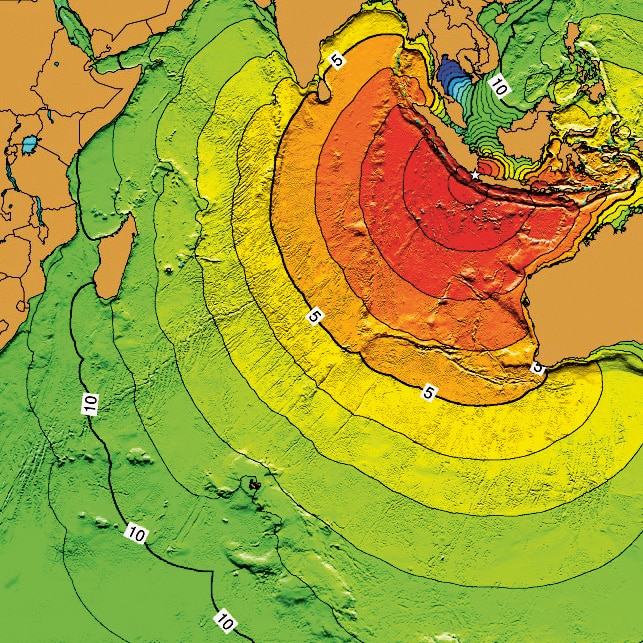

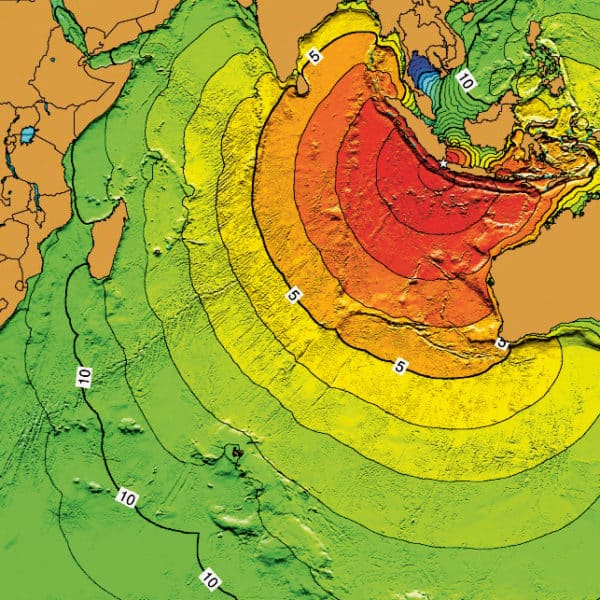

Qu’est-ce qui a changé pour que le bruit se transforme au XXe siècle en fléau à combattre ? Dans son article Le coq et le klaxon, ou la France à la découverte du bruit (1945-1975) (2014), l’historien Christophe Granger cite deux faits divers significatifs : l’interdiction de l’usage du klaxon à Paris en 1959 et la plainte déposée contre le chant matinal de trois coqs à Sedan dans les Ardennes en 1974. Ils sont pour lui révélateurs d’un phénomène qu’il résume ainsi : « Quelque part au beau milieu des années 1950, les nuisances sonores sont brusquement devenues suspectes et détestables. Les médecins se chargent d’en faire un “fléau social”. Les ingénieurs de la modernité en scrutent les seuils et les effets. Et tandis qu’une armée d’avocats, de militants, d’architectes s’emploient à planter les jalons d’un original “droit au silence”, les instances d’État se chargent de déployer, dans les usines, dans la rue, dans les écoles et les logements, une intense pacification sonore du pays. » Si des prémices de lutte contre le bruit avaient déjà émergé au XIXe, Christophe Granger affirme qu’une nouvelle sensibilité aux bruits s’est développée après la Deuxième Guerre mondiale. « La détestation du bruit, désormais découvert à tous les coins de rue, s’accorde à la nouvelle économie des manières d’être dont la bourgeoisie salariée d’après-guerre (…) assure la promotion. » Faire du bruit devient un manquement à la morale et un marqueur de classe sociale. Les nuisances sonores caractérisent l’individu grossier, associé à l’ouvrier, au migrant ou au jeune. En découle une vaste entreprise de civilisation des comportements sonores et l’émergence d’un droit au silence. L’auteur conclut que la persistance actuelle « des bruits, des affaires de coq et de klaxon, les appels continués, aussi, à une moralisation des conduites sonores disent combien cette histoire demeure inachevée ». L’émergence de cette sensibilité sonore collective serait-elle tout de même en lien avec l’accroissement objectif de certains bruits au cours du XXe siècle, comme ceux liés au trafic ? Dans son article Le bruit de la circulation et l’invention de la pollution sonore dans les villes occidentales des années 1930, entre tournant matériel et évolution des sensibilités (2021), Tristan Loubes, doctorant au Département d’histoire de l’Université de Montréal, considère les années 1930 comme un tournant dans l’histoire du bruit et de son appréhension par les sociétés occidentales. Il souligne que cette période voit la multiplication de législations concernant les nuisances sonores, ainsi que l’avènement de nouveaux moyens scientifiques de mesurer le bruit. Selon Tristan Loubes, si une évolution des perceptions sociales du bruit expliquent une partie du phénomène, celui-ci doit aussi être mis en lien avec la croissance objective de la circulation automobile 1Entre 1900 et 1940, le parc automobile mondial a explosé. Aux états-Unis, il est passé de 8000 voitures en 1900 (une voiture pour 9500 personnes) à 27 millions en 1940 (une voiture pour 4,8 personnes).(Source : McShane C., De la rue à l’autoroute. 1900-1940, in Annales de la recherche urbaine, 1984), qui a explosé durant cette décennie. À quel point le seuil de tolérance au bruit dépend-il de ses caractéristiques physiques objectives ? Pour Olivier Balaÿ, il varie avant tout en fonction de perceptions sociales, bien qu’il ne faille pas négliger sa dimension physiologique : « Nos enquêtes menées dans des quartiers ont révélé une diversité dans la manière dont les habitant·es perçoivent leur environnement sonore, soulignant l’importance de la subjectivité dans ce domaine. Mais on a tout de même observé des récurrences : par exemple, le bruit de certains carrefours est unanimement perçu comme insupportable. Après environ quinze minutes d’exposition à ce type de bruit intense, le cerveau commence à se fatiguer. »

Explorez nos contenus sonores

Le projet Bretez, mené par l’archéologue sonore Mylène Pardoën, allie les sciences humaines et les sciences de l’ingénieur pour reconstituer l’environnement sonore de Paris au milieu du XVIIIe siècle. Il s’appuie notamment sur le plan réalisé par l’ingénieur Louis Bretez pour le prévôt des marchands Michel-Étienne Turgot entre 1734 et 1739.

L’utopique recherche de silence

Pour l’architecte, la problématique sonore des villes contemporaines ne réside pas seulement dans leur niveau de bruit, mais surtout dans la perte de diversité de leurs paysages sonores. « L’élargissement des avenues et l’intensification du trafic, associés à l’omniprésence de systèmes de climatisation, ont entraîné une prédominance des basses fréquences. Les fréquences plus hautes, liées à diverses formes de socialisation ou à la biodiversité, ont disparu. La gestion du bruit par l’insonorisation qui prévaut depuis plusieurs décennies contribue à cet appauvrissement. » Ce phénomène génère des paysages sonores monotones et réduit les seuils de tolérance au bruit : moins il y a de types de sons différents, plus on sera intolérant à un nouveau bruit. « Lorsqu’on se limite à combattre le bruit, on passe à côté du potentiel de développement de l’identité sonore d’un lieu, qui peut être source de plaisir et rythmer le quotidien », affirme Olivier Balaÿ, pour qui la dimension acoustique devrait faire partie de tout projet architectural. « Le silence recherché aujourd’hui n’apporte aucune qualité sonore. Et de toute façon, on ne l’atteint jamais : quand on se trouve dans une chambre anéchoïque, on entend le bruit de ses propres organes au point que cela devient inconfortable. »

Steve Pyke/Premium Archive by Getty Images, domaine public, NOAA, NASA/ZUMA PRESS/zuma/REA

Salomé Voegelin se montre aussi critique vis-à-vis de cette quête : « Le silence n’est ni un vide, ni un lieu paisible. Il est agité, car il est rempli de ce que l’on n’entend pas – que l’on ne peut ou ne veut pas entendre. Il porte en lui les asymétries, violences et hégémonies du monde. Il ne permet pas d’atteindre la paix intérieure en essayant de se débarrasser de ses bruits. » Pour la chercheuse, on ne peut d’ailleurs pas se séparer du son : « Le son, par sa nature vibratoire, imprègne tout et ne sépare par les objets et les êtres. À l’instar du viral, il rend notre porosité apparente. Ses caractéristiques diffèrent de celles du visuel (entendu comme une vision ancrée dans la culture, ndlr), qui cherche à distinguer et à individualiser les formes des objets et des corps. Cela donne l’illusion que nous nous terminons à notre peau. » Le son incarne ce que décrivent des théoriciennes féministes comme Margrit Shildrick et Elizabeth Grosz : nous sommes des « monstres », informes et perméables, non finis au sens visuel, mais connectés et interdépendants. « De par son invisibilité et les relations vibratoires qu’il induit, le son ouvre à de nouvelles perceptions des liens, au-delà des hiérarchisations et des normes. » Pour Salomé Voegelin, l’attitude d’écoute devient essentielle dans notre monde technologique, qui renforce notre manière de percevoir le monde, le réduisant à une ressource utilitaire : « Google Maps, par exemple, aplatit l’environnement et nous focalise exclusivement sur notre destination. Se diriger dans la cartographie de nos objectifs donne l’illusion de la certitude, d’une façon “correcte”de voir ce qui nous entoure. Cependant, cette certitude nous prive de la richesse du monde : celle de la réalité floue ressentie de part et d’autre de la ligne cartographique, lorsque nous ne la pensons pas en termes de A à B, mais comme toutes les autres façons dont le monde existe. » Cette richesse peut être perçue à travers l’ouïe, suggère Salomé Voegelin : car le son ouvre des portes vers des fragments d’une réalité dans laquelle on ne peut être certain ni de ce que l’on voit, ni de comment cela se nomme.

« Faire du bruit, c’est vivre. Être parfaitement silencieux, c’est être parfaitement mort. »

George Foy, journaliste et écrivain, a raconté sa quête de silence dans son livre Zero decibel : the quest for absolute silence (Scribner, 2010, traduit de l’anglais avec ChatGPT)Axel Honneth, philosophe et sociologue, dans La Société du mépris, 2006

Charité | Johannes Veith, Acoustophoretic volumetric displays using a fast-moving levitated particle. Applied Physics Letters, 115, Article 064101

Définitions

Son

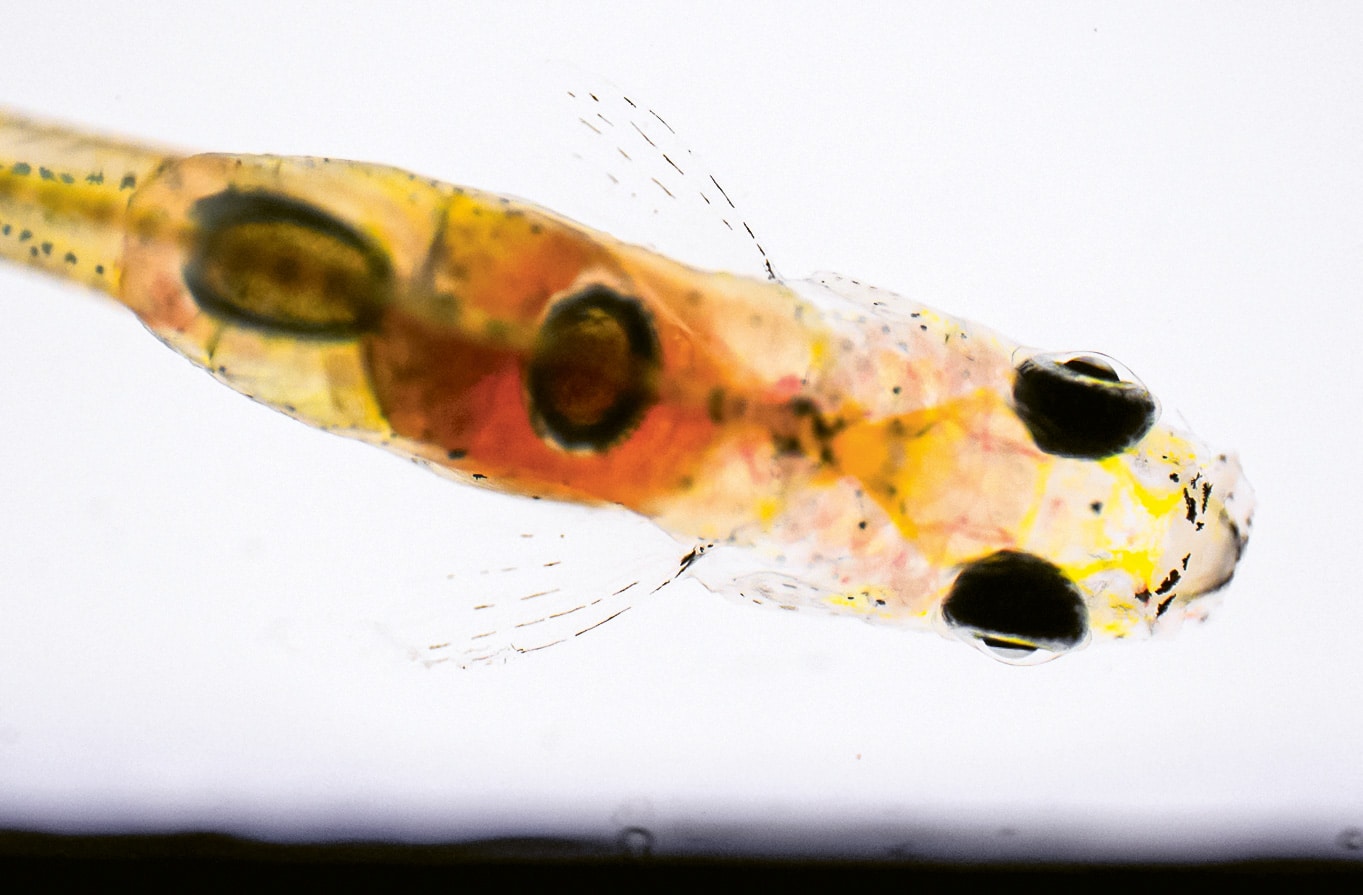

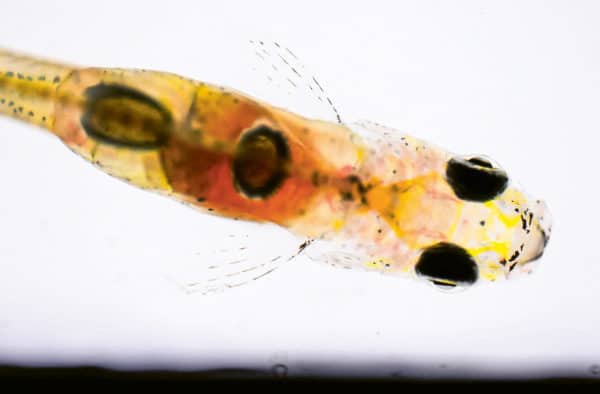

Le son est une onde acoustique caractérisée par sa durée, sa hauteur, son timbre et son intensité. On le classe en trois catégories : la musique, la parole et le bruit. De nombreuses espèces utilisent le son pour communiquer, mais leur plage de fréquences audibles varie : les humains perçoivent des sons jusqu’à environ 20 kHz, les chats jusqu’à 65 kHz et les dauphins jusqu’à 150 kHz.

Bruit

« Ensemble des sons perçus comme étant sans harmonie », « Nouvelle répandue dans le public » ou encore, en informatique, « Phénomène de restitution de documents non pertinents lors de l’interrogation d’un système documentaire automatique » : ce sont quelques-unes des définitions du bruit selon le Larousse. Pour l’OMS, le bruit représente, avec la pollution atmosphérique, l’un des plus grands risques environnementaux pour la santé.

Acoustique

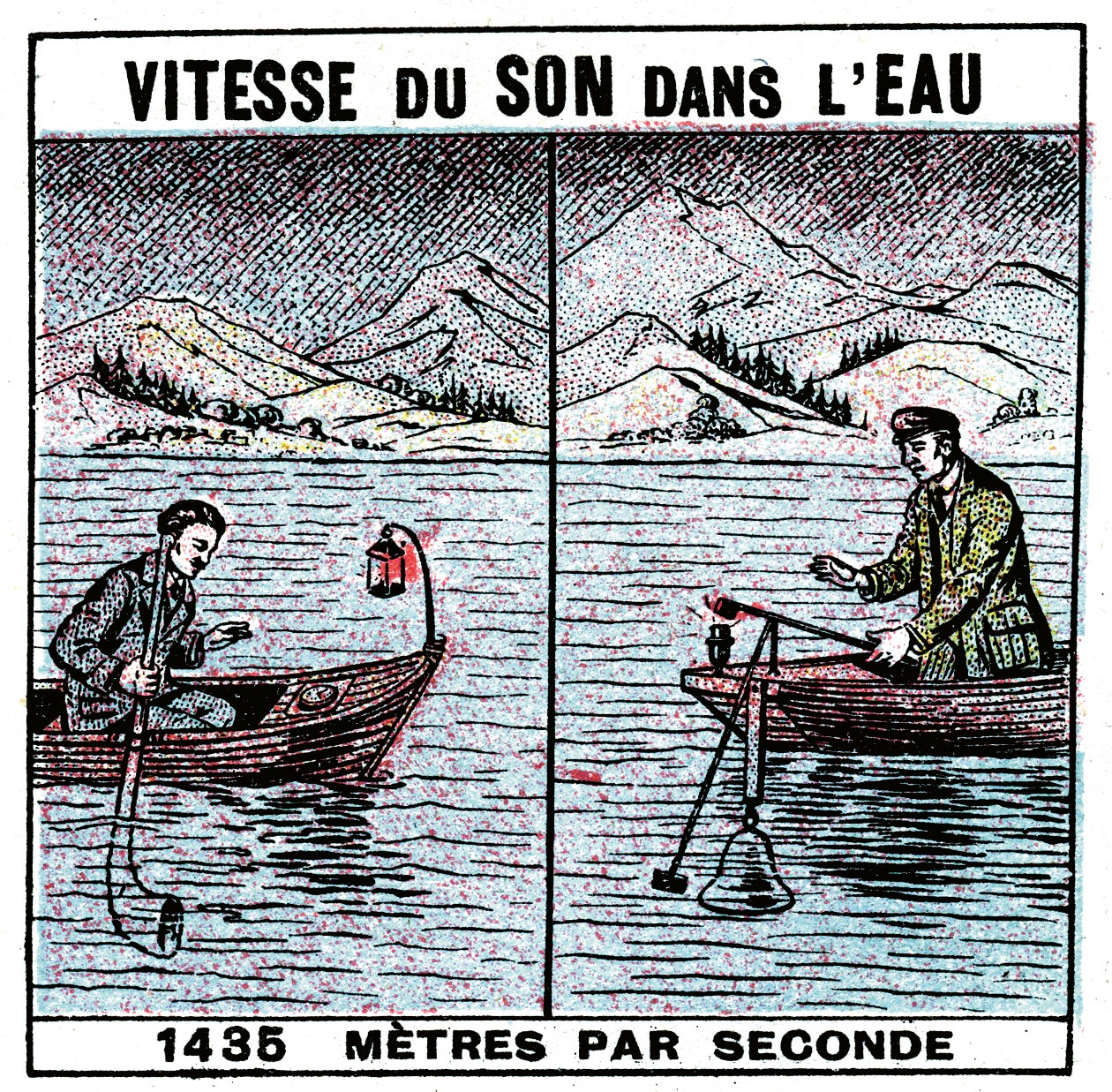

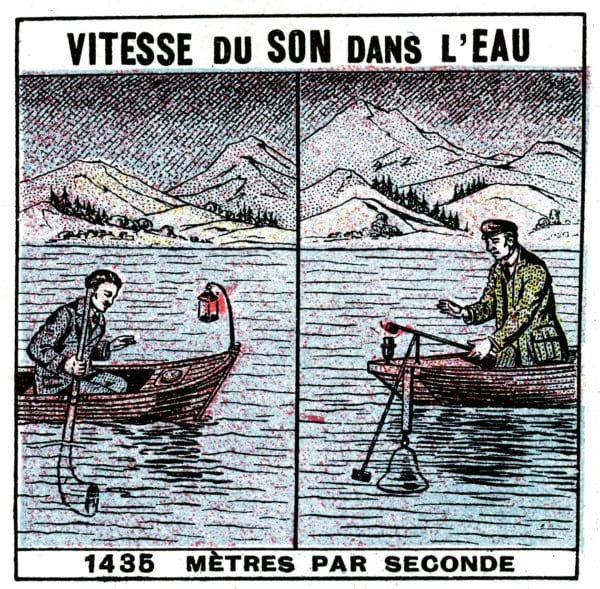

L’acoustique est la science du son et comporte de nombreuses branches, telles que l’électroacoustique (microphones, haut-parleurs), l’acoustique architecturale (propagation des sons dans et entre les bâtiments) ou encore la psychoacoustique (perception des sons par le cerveau). Bien que les études sur le son remontent à l’Antiquité, le physicien Joseph Sauveur (1653-1716) est considéré comme son fondateur.

Paysage sonore

Ce néologisme a été inventé en 1977 par le compositeur Raymond Murray Schafer dans son ouvrage The Tuning of the World pour sensibiliser le public à la disparition de certains sons. Il désigne la combinaison de sons propres à un environnement, d’origine naturelle ou humaine.

Décibel

Le décibel (dB) est une unité permettant de quantifier l’intensité sonore. Il doit son nom à Alexander Graham Bell (1847-1922), l’inventeur du téléphone. Ses ingénieurs l’ont créé en 1926 pour mesurer la perte d’intensité d’un signal téléphonique. Les dB se déploient sur une échelle de 0 (seuil d’audition humaine) à 120, qui correspond au seuil de douleur comportant des risques immédiats pour l’audition humaine.

Des bruits et des couleurs

TEXTE | Geneviève Ruiz

INFOGRAPHIE | Bogsch & Bacco

La densité spectrale de puissance d’un son, qui décrit la répartition de son énergie à travers les différentes fréquences qui le composent, permet de le caractériser. Par analogie avec les ondes lumineuses, ce son se voit attribuer une couleur. Les bruits colorés ainsi identifiés servent d’outils dans des domaines tels que l’acoustique, la thérapie sonore ou l’ingénierie électrique.