Depuis quelques années, le terme «matrimoine» est apparu ici et là, notamment dans le cadre de journées consacrées à l’héritage des femmes. Les spécialistes en études genre le considèrent avant tout comme un outil critique permettant de questionner le patrimoine officiel, encore largement focalisé sur les «Grands Hommes».

TEXTE | Geneviève Ruiz

«Néologisme ridicule», «aberration féministe» ou même «connerie»: une revue de presse suite à la proposition des écologistes parisiens de renommer les Journées du patrimoine «Journées du patrimoine et du matrimoine» (décembre 2017) indique des réactions d’une étonnante violence. Pourtant, les recherches des spécialistes en études genre, qui ont exhumé ce mot au début des années 2000, montrent que son analyse et son usage permettent de visibiliser différentes problématiques comme l’effacement des femmes de l’histoire, ainsi que les structures de domination ancrées dans la société occidentale.

Revenir sur le parcours étymologique du terme «matrimoine» représente un exercice édifiant, qui démontre tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’un néologisme. Au Moyen âge, il désignait en effet «les biens maternels». Peu à peu, le sens a évolué vers «les biens de l’épouse», avant d’être englobé dans «les biens du couple» et de finalement disparaître de la langue française au XVIIIe siècle. «L’histoire de cette appropriation, puis de cet effacement indique que la condition des femmes s’est détériorée avec l’entrée dans la Modernité, souligne Ellen Hertz, ethnologue à l’Université de Neuchâtel. Au régime de complémentarité qu’on observe dans le langage du XIIe siècle – aux mères le ‘matremuine’, aux pères le ‘patremuine’ – se substitue un régime d’englobement du féminin dans le masculin. Au cours du XIXe siècle, avec la mise en place d’une conception partielle et partiale des ‘Droits de l’Homme’, les femmes sont mises sous tutelle, rangées du côté d’autres humains considérés comme incapables d’un plein discernement: les ‘primitifs’, les enfants et les fous. Ce n’est qu’au cours du XXe siècle qu’elles accèdent, péniblement, au statut de sujet de droit à part entière.» L’ethnologue suggère alors que l’élargissement sémantique du terme «patrimoine» ne fut possible qu’à la condition d’une diminution concomitante de celui de «matrimoine».

La problématique de l’universalisme masculin

Comme d’autres termes de la langue française, «patrimoine» soulève la problématique de l’universalisme masculin. «La vision du monde que ces mots véhiculent est que les femmes et les humains non ‘blancs’, appartiennent à l’Autre, c’est-à-dire à des catégories particulières avec des caractéristiques propres, explique Hélène Martin, professeure à la Haute école de travail social et de la santé I EESP I Lausanne – HES-SO. Dès le XIXe siècle, les femmes ont en particulier été constamment renvoyées à leur ‘nature’ féminine, étroitement liée à la procréation, mais aussi à l’irrationalité. Faire partie du groupe qui énonce l’universalisme est un privilège masculin et blanc, auquel il n’est pas facile de renoncer.» D’où les critiques, voire les moqueries, souvent entendues lors des tentatives d’introduction d’éléments de langage épicène.

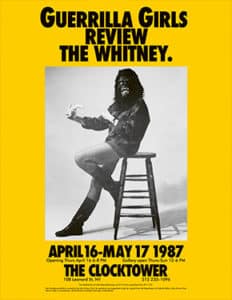

Le patrimoine universel, héritage des pères qui englobe celui des mères, reste donc un mot non neutre en termes de genre. Ce qu’il transmet demeure par ailleurs essentiellement masculin: les femmes autrices, artistes, politiciennes, héroïnes de guerre, ont pratiquement toutes été effacées de la mémoire collective. Dans ce contexte, le matrimoine invite à une nouvelle historiographie. Charlotte Foucher Zarmanian, chargée de recherche au CNRS et historienne de l’art, mène des travaux depuis plusieurs années sur le matrimoine dans les domaines artistiques et culturels. Elle observe que «l’effacement des figures féminines est difficile à appréhender, car il manque des traces archivistiques et cela nécessite beaucoup de travail. Mais nous savons maintenant que de nombreuses femmes ont créé, collectionné, fait circuler les savoirs et ont même été à l’origine de certains musées.» Elle cite notamment les travaux éloquents d’Aurore Evain, autrice, metteuse en scène et chercheuse française, qui ont mis en lumière de nombreuses autrices de théâtre tombées dans l’oubli, dont Hroswitha de Gandersheim (Xe) ou Christine de Pizan (XIVe). Sur un corpus reconstitué de plus de 2000 autrices de la Renaissance à nos jours, seules 17 sont entrées dans le répertoire de la Comédie-Française ! Cet effacement des femmes de l’histoire concerne tous les domaines, artistiques ou scientifiques. 11 La minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche ou la spoliation de leurs découvertes par leurs collègues masculins est un phénomène appelé « effet Matilda ». Les découvertes de certaines scientifiques ont parfois été appropriées par leurs collègues masculins, qui se sont ensuite vus récompensés par un prix Nobel. Parmi elles, on peut citer la physicienne Lise Meitner (1878-1968) ou la chimiste Rosalind Franklin (1920-1958). Charlotte Foucher Zarmanian s’est aussi intéressée à la place des femmes dans les musées, problème déjà soulevé par les militantes féministes new-yorkaises «Guerrilla girls» à la fin des années 1980. Sur leurs pancartes, on pouvait lire: «Faut-il que les femmes soient nues pour entrer au Metropolitan Museum? Moins de 5% des artistes de la section d’art moderne sont des femmes, mais 85% des nus sont féminins.» Les femmes sont nombreuses à visiter des musées ou à choisir des filières d’études dans le domaine du patrimoine. Pourtant, elles occupent peu de fonctions dirigeantes. «Les choses sont en train d’évoluer lentement, commente l’historienne de l’art. L’intérêt du public pour les expositions d’œuvres féminines va croissant, tout comme l’engouement pour les Journées du matrimoine, des parcours urbains qui valorisent les figures et œuvres féminines. La sensibilité des comités d’acquisition des musées change également. Mais un plafond de verre important demeure dans les milieux culturels.»

Tendance à l’auto-délégitimation

Les explications de la quasi-absence des femmes de l’héritage collectif sont multiples. Il existe bien entendu des cas d’appropriations ou de spoliations intentionnels. Mais au-delà des explications classiques ayant trait à la moindre disponibilité des femmes en raison de la maternité, Hélène Martin souligne le peu de crédit donné à la parole et aux écrits féminins: «Un même texte écrit par un homme sera systématiquement mieux évalué et davantage cité.» De son côté, Ellen Hertz note un phénomène tragique, relevé par l’historienne Michelle Perrot: les femmes ont tendance à détruire leurs propres lettres et journaux intimes avant leur mort, convaincues que ces traces écrites n’ont pas de valeur autre que personnelle.

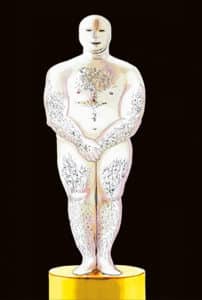

Dans ce contexte, l’utilisation du terme matrimoine apparaît essentiel pour faire évoluer les choses. «Le manque de modèles féminins se fait cruellement ressentir, notamment dans l’éducation», affirme Hélène Martin. Ellen Hertz renchérit: «Il y a urgence à revoir les manuels scolaires, qui reflètent encore à l’heure actuelle l’historiographie classique des ‘Grands Hommes’.» Pour Charlotte Foucher Zarmanian, le terme «matrimoine» permet de changer notre regard sur la qualité d’une œuvre artistique: «Le marché de l’art évalue encore favorablement les œuvres masculines. On peut se demander pourquoi on trouve les œuvres féminines moins jolies. Notre perception n’est-elle pas biaisée par des histoires du goût et des valeurs de l’art qui ont longtemps été pensées au masculin, comme la grandeur du sujet, les dimensions ou la technicité?»

Les chercheuses interrogées relèvent toutes que le terme «matrimoine» reste avant tout un outil critique. Son objectif ne consiste pas à fonder une nouvelle catégorie administrative. «Il faudrait éviter la création d’un héritage des femmes ‘ à part ’», relève Charlotte Foucher Zarmanian. Les «Grandes Femmes» de l’histoire sont en effet aussi diversifiées que les hommes de par leurs œuvres ou leurs origines. Néanmoins, une essentialisation stratégique peut parfois s’avérer nécessaire pour faire avancer une cause: «Le matrimoine permet d’attirer l’attention du public sur les problématiques liées à l’héritage féminin, mais aussi sur ses conséquences à l’heure actuelle, conclut Ellen Hertz. L’usage de ce terme doit avant tout servir à construire un avenir plus égalitaire.»