Une étude a examiné la qualité de vie des personnes atteintes d’un lymphome non hodgkinien, une forme de cancer du sang qui peut résister aux traitements. Même après une guérison complète, la vie des patient·es peut encore être fortement affectée.

TEXTE | Élodie Lavigne

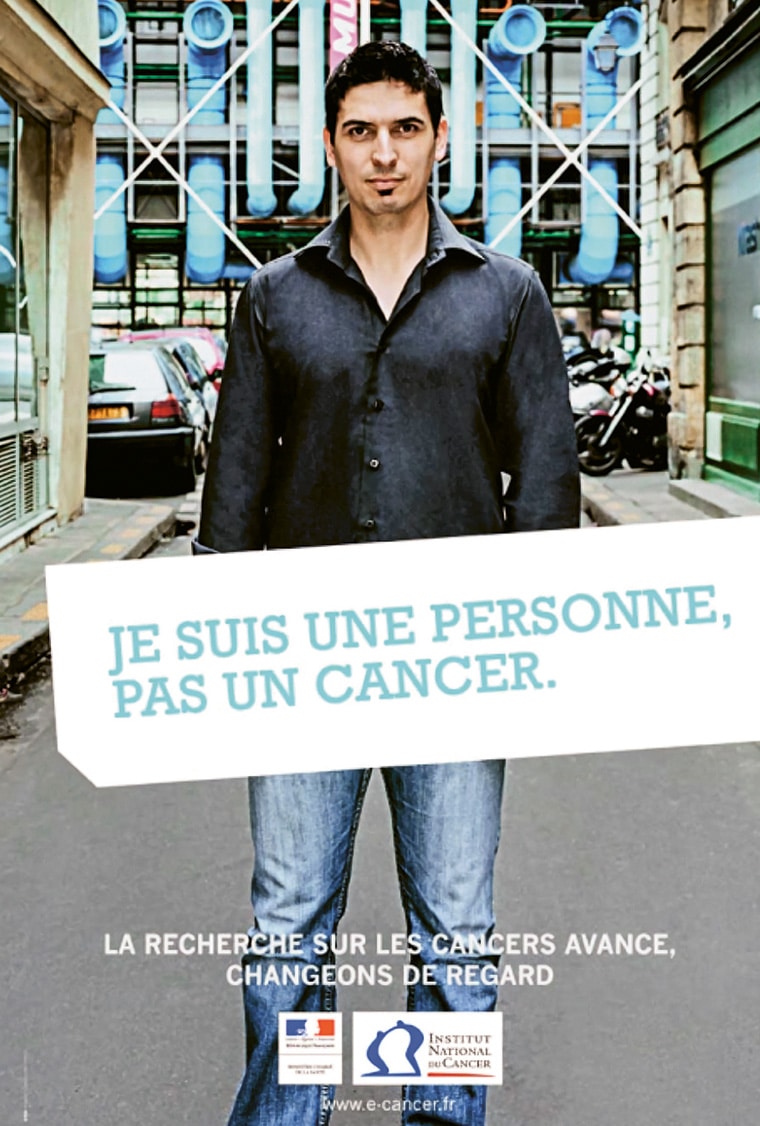

Recevoir un diagnostic de cancer constitue un choc. L’annonce est généralement suivie d’un parcours de soins long et éprouvant. C’est particulièrement vrai pour le lymphome non hodgkinien, surtout dans ses formes résistantes (lire plus loin). Ce cancer hématologique touche plus souvent les hommes que les femmes, et se déclare en moyenne vers l’âge de 60 ans. Mais il peut également y avoir des malades très jeunes. Chaque année en Suisse, environ 1700 personnes sont diagnostiquées. Quel est l’impact physique et psychosocial de la maladie et de ses traitements ? Quels sont les besoins sociaux et la qualité de vie de ces personnes, une fois guéries ? Une équipe de recherche interdisciplinaire s’est intéressée à la santé globale et au bien-être de cette population. Soutenue par la Fondation suisse pour la recherche sur le cancer (Krebsliga), cette étude nationale 1ALLONHS Analysis of late survival effects, toxicity and outcome of the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for Non-Hodgkin lymphoma in Switzerland. Comparisonwith autologous stem cell transplantation. a été lancée par les spécialistes en hématologie Ekaterina Rebmann, médecin-chef adjointe au Réseau hospitalier neuchâtelois, et Alicia Rovo, professeure à l’Hôpital de l’Île de Berne. Son volet psychosocial, intitulé Survivre au cancer : qualité de vie et besoins estimés des survivants après une greffe allogénique, a été mené par Michela Villani, adjointe scientifique à la Haute école de travail social Fribourg – HETS-FR, et par Marika Bana, professeure à la Haute école de santé Fribourg – Hochschule für Gesundheit Freiburg – HEdS-FR – HES-SO.

Une guérison dont le prix peut être élevé

Le lymphome non hodgkinien affecte des cellules du système immunitaire (les globules blancs) qui se trouvent principalement dans les ganglions lymphatiques. Dans la plupart des cas, des médicaments de dernière génération permettent une rémission complète de la maladie. Mais dans environ un tiers des cas, un lymphome non hodgkinien est réfractaire et récidive. Autrement dit, il ne répond pas aux médicaments, mais progresse dans les ganglions lymphatiques, les tissus et organes environnants. « L’un des derniers traitements curatifs est la greffe de cellules souches provenant d’une donneur·euse », explique Ekaterina Rebmann. Il consiste à remplacer le système immunitaire du patient·e par celui du donneur·euse, plus performant et capable de combattre le lymphome. » Une intervention complexe et pointue qui peut, dans environ la moitié des cas, sauver la vie des malades.

Seulement, le prix à payer pour cette guérison est élevé, souligne l’hématologue : « Ces patient·es sont appelés les “survivant·es”. Car il s’avère difficile d’obtenir la rémission complète de la maladie. Mais aussi en raison d’une fatigue très intense et des effets sévères des traitements cumulés. » Leurs répercussions sont en effet nombreuses : fragilité du système immunitaire, complications cardiovasculaires ou rénales, développement d’un nouveau cancer ou encore altérations de la fonction génitale (infertilité, dysfonctions érectiles, sécheresse vaginale, perturbation globale de la vie sexuelle). Ces conséquences peuvent plonger les malades dans de grandes difficultés, y compris impacter leur capacité de travailler, leur vie intime, familiale et sociale. Comment améliorer la situation ? C’est précisément ce à quoi s’est intéressée l’équipe de recherche : « Face à une prise en charge très médicalisée et à un traitement lourd, nous avons souhaité explorer la dimension psychosociale de la maladie », explique Michela Villani. Cette étude nationale inédite révèle les problèmes sociaux et économiques des personnes survivant à des lymphomes résistants. Une problématique qui n’avait que très peu été explorée jusqu’ici. Trois centres universitaires hospitaliers (Genève, Bâle, Zurich) ont participé à cette recherche, accompagnée par la Commission d’éthique de la recherche du canton de Vaud. « Il s’agit d’une population vulnérable et nous avons pris toutes les précautions nécessaires, y compris la protection des données personnelles », souligne Michela Villani, sociologue spécialisée dans les questions de réparation et de reconstruction après un événement de vie ayant eu un impact majeur. Les participant·es ont d’abord répondu à un questionnaire en ligne. Dans un deuxième temps, les personnes ayant accepté ont été contactées pour un entretien approfondi.

L’importance d’un accompagnement à long terme

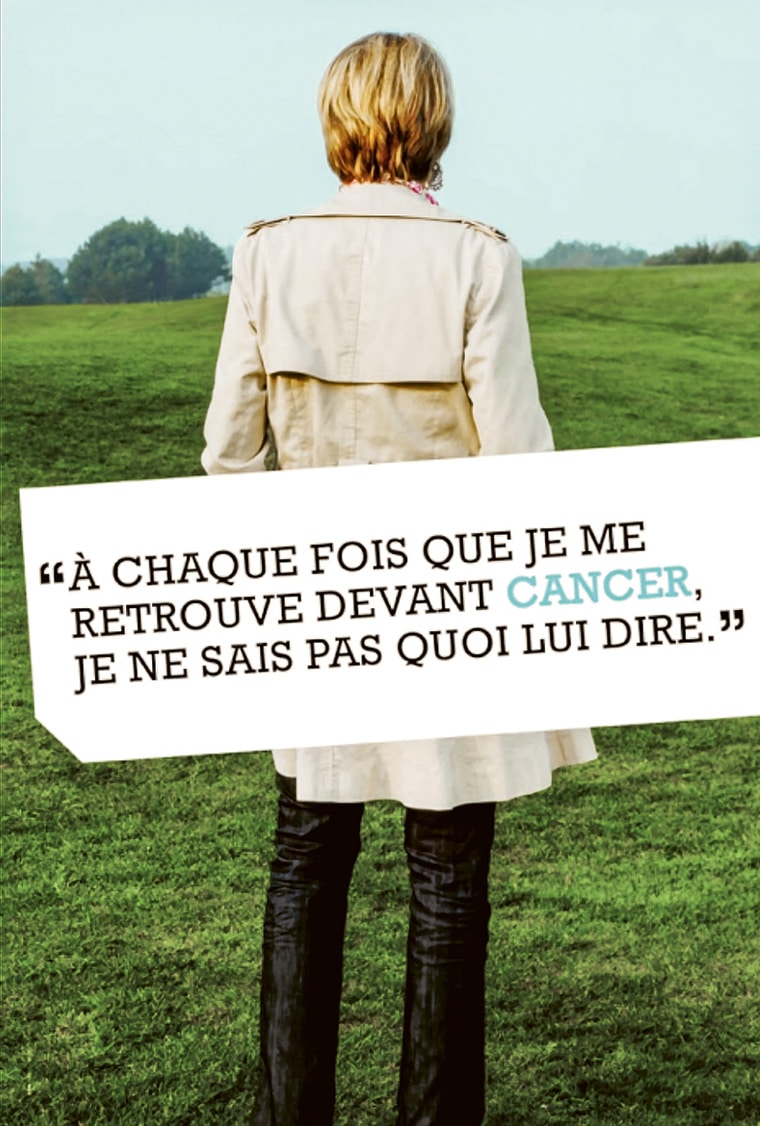

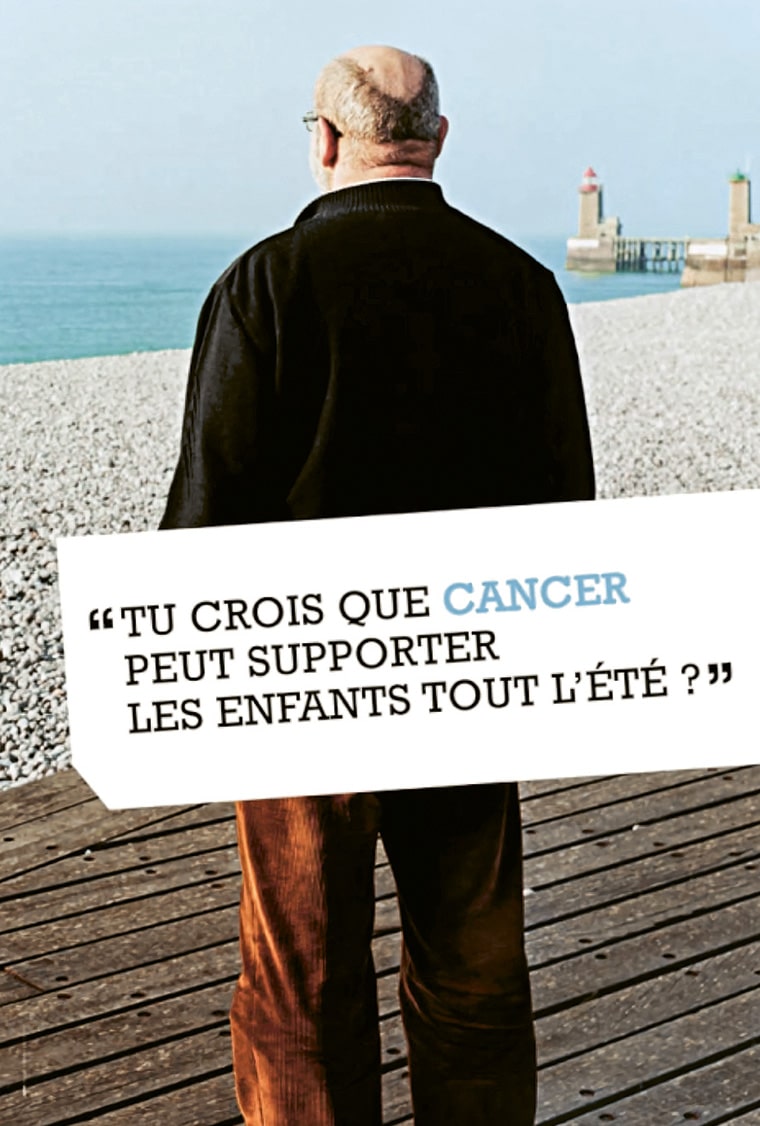

Les premiers résultats sont encourageants. De manière générale, les participant·es éprouvent un sentiment de gratitude pour avoir survécu. Ils se déclarent satisfaits de leur qualité de vie et de leur santé, et se sont sentis suffisamment soutenus dans cette épreuve. Les équipes de soins ont été qualifiées de très compétentes et le soutien après la greffe d’exceptionnel. Selon les personnes interrogées, le système de santé suisse répond de manière adéquate à leurs besoins pendant l’année suivant la greffe. Mais au-delà de cette période, le soutien diminue alors que les effets secondaires tardifs tendent à se manifester. D’où l’importance, pour l’équipe de recherche, d’investiguer l’évaluation subjective que font les survivant·es de leur santé en prenant en considération des dimensions telles que la vie intime ou la participation sociale, qui ont un impact sur la qualité de vie au sens large et pas uniquement sur le plan médical. Le volet qualitatif avait l’objectif d’explorer les besoins en termes d’accompagnement et de suivi. Les besoins ressentis et exprimés par les patient·es ont ainsi été pris en considération. Sur le plan financier également, les difficultés sont jugées importantes après le traitement. En effet, contraintes à diminuer leur taux d’activité professionnelle, les personnes ont exprimé le besoin d’être davantage soutenues et sécurisées sur le plan financier et dans le recours aux aides sociales (gestion des assurances, dont l’assurance invalidité). Cela étant, les besoins varient évidemment en fonction des situations individuelles. La sociologue explique : « Les personnes, qui ont accepté les interviews (parmi celles-ci principalement des hommes mariés, soutenus par leur épouse et bénéficiant d’un capital socioculturel élevé) ont évoqué des sujets intimes sans difficulté. » Mais elle s’interroge : « Les réponses auraient-elles été les mêmes si les individus avaient eu une situation socio-économique moins favorable ? Et qu’en est-il des femmes et des personnes célibataires ? Quand on n’a pas le soutien de sa famille ou de ses proches, quelle aide la société a-t-elle à offrir ? »

La chercheuse souhaiterait continuer d’explorer la problématique pour répondre à ces questions. En attendant, cette étude offre un aperçu des enjeux liés à la vie après ce type de cancer. Et Michela Villani en tire déjà quelques enseignements : « Il est essentiel de prendre en compte les aspects économiques et psychosociaux des patient·es et de leurs proches. La maladie, les limitations et le handicap ne sont pas des interruptions dans une vie ; ils en font partie intégrante. Pourtant, le monde professionnel est conçu autour d’une productivité fondée sur une santé optimale. Les politiques et les autorités devraient reconnaître davantage ces ruptures biographiques et cesser de les considérer comme des exceptions. »

Mieux informer les survivants

Après un cancer, on ne reprend pas sa vie exactement là où elle s’était arrêtée avant le diagnostic. Retrouver une certaine normalité exige souvent du temps et de l’énergie. « Beaucoup de sur-vivant·es ignorent l’importance des effets secondaires des traitements, explique Selina Schättin, spécialiste en développement des offres à la Ligue suisse contre le cancer. Et une fois que la maladie est derrière, l’entourage familial et professionnel a souvent des attentes élevées. En plus des services existants, incluant un accompagnement spécialisé,la Ligue cherche à améliorer l’accès à l’information. Selina Schättin précise : « Aujourd’hui, les informations sont dispersées, les sources étant nombreuses. Certains sur-vivant·es manquent d’énergie ou de compétences pourles assimiler et les utiliser. » Pour y remédier, du matériel d’information spécifique a été développé dans le cadre du programme Innovation Booster “Co-Designing Human Services” de l’Association suisse pour la promotion de l’innovation sociale. Il sera intégré à divers projets de la Ligue, notamment le Cancer Survivors Support Program, qui vise à renforcer les ressources des personnes ayant été touchées par le cancer et à améliorer leur qualité de vie à long terme.