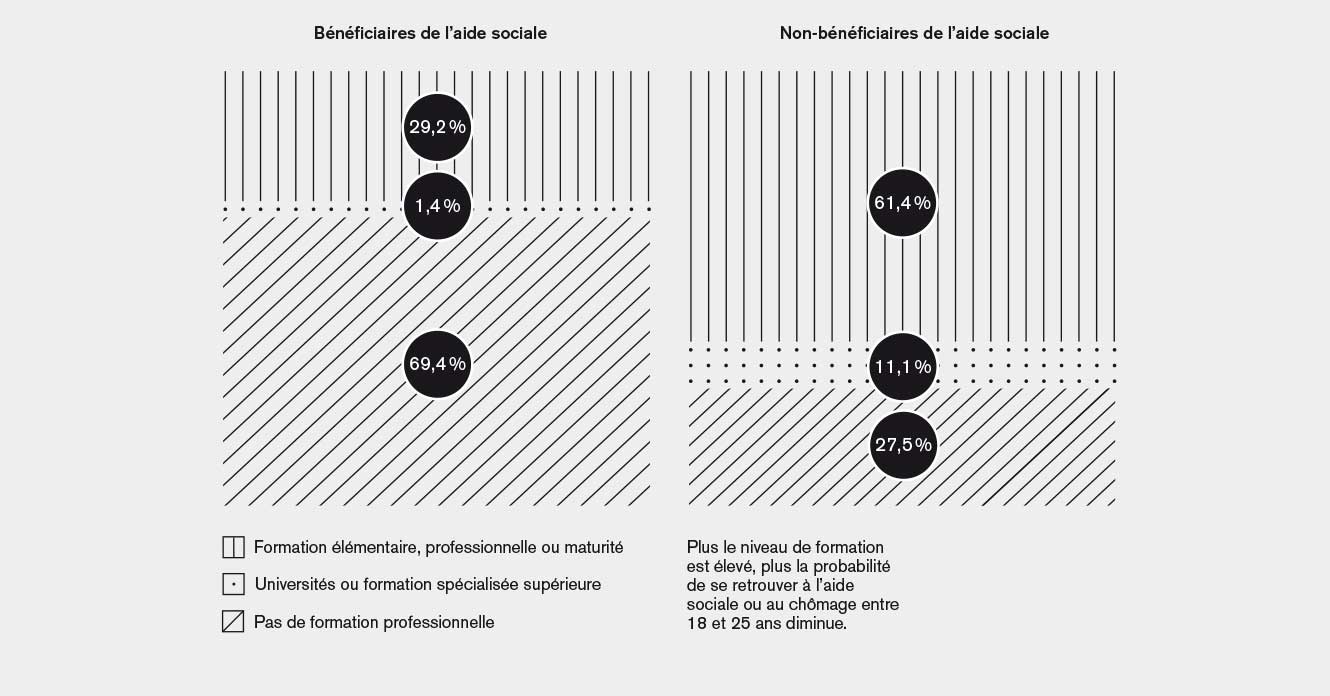

Environ 10% des jeunes vivraient dans la précarité en Suisse. Un phénomène difficile à comptabiliser avec précision, mais dont les causes sont connues: parmi elles le manque de formation, qui multiplie par quatre les risques de se retrouver à l’aide sociale.

TEXTE | Geneviève Ruiz

Les 18-25 ans sont plus nombreux que le reste de la population à avoir recours à l’aide sociale. Leur taux de chômage est également plus élevé. Ces tendances sont souvent relayées par les médias et les spécialistes ne les contestent pas. La précarité toucherait environ 10% des jeunes et elle serait en augmentation. Mais cela ne peut pas être prouvé. La qualité des statistiques suisses sur la pauvreté ne permet pas d’obtenir une vue précise de la situation.

Ce que les recherches démontrent plus clairement, c’est le lien entre le niveau de formation et la pauvreté. Un jeune sans formation a quatre fois plus de risques de se retrouver à l’aide sociale que s’il disposait d’une formation supérieure. Pour régler le problème de la pauvreté, suffirait-il d’augmenter le niveau de formation? «C’est loin d’être aussi simple, précise Eva Nada, sociologue, ancienne adjointe scientifique à la Haute école de travail social – HETS-Genève – HES-SO. Les parcours scolaires des individus dépendent d’une multitude de facteurs complexes: parmi eux, le niveau scolaire des parents, les capitaux sociaux, économiques et culturels de la famille, le parcours migratoire, le sexe, etc. Ce qu’on peut dire, c’est que le système scolaire suisse est ségrégatif et qu’il renforce les inégalités.»

Une sélection précoce du système scolaire

C’est en effet à l’âge de 12 ans que les élèves sont séparés selon leur niveau scolaire. Ceux qui se retrouvent dans les options à exigences élémentaires voient à ce moment leurs chances de s’en sortir dans leur vie d’adulte se réduire. «Des études longitudinales ont montré que pour les élèves qui ont suivi les filières à faibles exigences, le risque de se retrouver dans la précarité à 30 ans est augmenté», souligne Eva Nada. Un destin implacable, alors qu’à l’aube de l’adolescence, les capacités scolaires des élèves dépendent beaucoup de leur milieu d’origine. «A 12 ans, les élèves qui n’ont pas de résultats scolaires suffisants se retrouvent tirés vers le bas, ajoute Christophe Delay, professeur à la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne – HES-SO. Le pire, c’est que beaucoup en ont conscience et disent ‹nous nous retrouvons dans les classes des nuls ›.»

Le principal problème réside dans les perspectives de ces jeunes après la fin de l’école obligatoire. La plupart réussissent certes à continuer leurs études dans les écoles de culture générale ou à décrocher une place en apprentissage. Mais pour 20% d’entre eux, aucune option ne se présente. «L’état a mis en place des solutions comme les années dites ‹de transition›, durant lesquelles les jeunes participent à des ateliers pratiques et développent un projet professionnel, explique Eva Nada. Le souci, c’est que le passage par ces classes s’avère stigmatisant: elles donnent l’image de jeunes ‹en rupture› ou en ‹décrochage scolaire›. Passer par ces voies diminue les chances d’obtenir un apprentissage. «Pourtant, la sociologue, qui a passé deux ans à suivre des jeunes dans ces voies de transition dans le cadre de sa thèse, a plutôt constaté qu’il s’agissait de personnes «qui avaient de la volonté et un projet professionnel bien défini. Elles n’avaient rien de la représentation des jeunes en rupture véhiculée par les médias ou dans les discours politiques et ne se définissaient pas ainsi. Mais il leur fallait gérer cette image dans leurs recherches d’apprentissage.»

Après l’école obligatoire, lorsque des jeunes se retrouvent stoppés dans leur parcours de formation, car ils ne peuvent ni poursuivre leurs études, ni entrer en apprentissage, ni réaliser un projet personnel, «la confrontation avec la réalité du travail s’avère brutale, souligne Karine Clerc, travailleuse sociale, maître d’enseignement à la HETSL. La société leur renvoie une image d’inutilité. Ces jeunes se retrouvent dans une sorte de salle d’attente.» Or, obtenir un apprentissage est directement en lien avec les lois du marché du travail. Les non-initiés ne se rendent peut-être pas compte à quel point leur logique est devenue implacable: au moindre défaut du CV ou lors de résultats scolaires insuffisants, on se retrouve exclu. «Certains jeunes ne correspondent pas aux exigences professionnelles, avant même d’avoir pu réaliser des expériences. Est-ce que la société offre des places pour tout le monde?» interroge la chercheuse, pour qui il existe une inégalité fondamentale entre les jeunes en Suisse, basée sur leur parcours scolaire. «Ceux qui ont obtenu de bonnes notes peuvent se permettre de continuer à chercher leur voie durant leurs études. Ils disposent de temps pour se préparer au marché du travail, auquel ils ne seront pas confrontés avant 25 ans. De l’autre côté, on oblige ceux qui sont moins bien dotés scolairement à affronter le marché du travail dès 16 ou 18 ans. Ils ne sont pas tous armés pour cela. Pour eux, une longue période de recherche, sans résultat, peut fortement péjorer leur confiance en soi et réduire leurs chances de trouver leur voie.»

Les programmes de transition pour aider les jeunes à trouver une place d’apprentissage sont nécessaires. «Mais ils ne suffisent pas, poursuit Karine Clerc. Nous devons aussi nous questionner sur le caractère excluant d’une société qui fait dépendre l’accès à la formation des mécanismes d’accès au marché du travail, avec toutes les discriminations connues que cela implique, comme l’origine, le type de permis de séjour, la capacité à se vendre ou l’apparence physique.»

Lien entre niveau scolaire et endettement

De son côté, Christophe Delay a mené avec Isabelle Csupor et Laure Scalambrin une enquête sur les usages de l’argent chez les jeunes peu qualifiés. Là aussi, le rapport entre niveau de qualification et endettement est marqué: ce risque est le plus fort pour ceux qui n’ont accompli que l’école obligatoire. «Il existe un lien entre les dettes et les bas salaires, le chômage et la précarité1Les situations de découverts bancaires, d’arriérés de paiement critiques, ainsi que les risques d’endettement sévères se retrouvent chez 14,5% des jeunes de 18 à 29 ans qui n’ont accompli que l’école obligatoire. Pour ceux qui ont terminé une formation secondaire, il s’élève à 2,9% et pour ceux qui ont un diplôme tertiaire, il atteint 1,4%. (Source: OFS). Mais pas seulement: la gestion de l’argent nécessite, dans un pays complexe comme la Suisse, des compétences. Or celles-ci sont transmises presque exclusivement dans le cadre privé. Nous rencontrons des jeunes qui n’ont jamais eu d’argent de poche et à qui les parents n’ont que peu parlé d’argent. Ils ne pensent ni à épargner pour leurs impôts, ni pour les petits coups durs de la vie.» La sensibilité pour les marques s’avère en outre forte chez les jeunes des classes populaires. Ceux des classes aisées y succombent aussi, mais ils possèdent davantage de ressources pour faire face à d’éventuelles difficultés financières. «Leurs parents leur viennent en aide. Certains jeunes à qui nous avons parlé viennent de familles nombreuses ou monoparentales. Ils n’imaginent même pas pouvoir parler de leurs problèmes avec leurs parents.» Pire: en Suisse, certains jeunes héritent de dettes à leur majorité. Il s’agit des factures d’assurance maladie que leurs parents ont cessé de payer.

De façon générale, les spécialistes reconnaissent que les prestations de l’aide sociale, tout comme les dispositifs mis en place pour aider les jeunes à entamer une formation, sont indispensables. Mais ils s’interrogent sur la stigmatisation dont sont l’objet leurs bénéficiaires: «On fait reposer l’intégration professionnelle sur les individus, regrette Karine Clerc. Et quand cela ne fonctionne pas, on les soupçonne de paresse ou d’abus. La grande majorité des jeunes possède pourtant des aspirations normées: avoir un travail, une maison, une famille. Le fait qu’ils seront nombreux à ne pas pouvoir accéder à ces idéaux ne dépend pas entièrement d’eux, mais de la situation économique et de la difficulté pour le politique d’intervenir fermement sur ces questions-là.»

Opacité des statistiques de l’aide sociale chez les jeunes

Pourquoi certains jeunes restent-ils à l’aide sociale et d’autres non? «La réponse à cette question est complexe, explique Slim Bridji, ancien chargé de recherche à la HETSL et coauteur d’une étude statistique sur la durée de l’aide sociale chez les jeunes adultes vivant seuls. Les données chiffrées proviennent des cantons et parfois des communes. Elles englobent des réalités et des critères de récolte différents. Elles n’existent que depuis 2005, mais il n’y a pas toujours de cohérence d’une année à l’autre.» En conséquence, dans le cadre de son étude, le chercheur n’a pu exploiter qu’un tiers des données à disposition. Si de nombreuses questions sont donc restées sans réponse, comme le nombre effectif de bénéficiaires de l’aide sociale parmi les jeunes adultes, des faits intéressants ont tout de même pu être mis en lumière: «La durée médiane de l’aide sociale chez les jeunes s’élève à dix mois. Et près de 90% d’entre eux n’y font appel qu’une seule fois. Les craintes liées à une installation durable de la jeunesse à l’aide sociale ne sont donc pas fondées.» Slim Bridji a également pu identifier quel type de jeune recourt le moins longtemps à l’aide sociale: il s’agit d’«une jeune femme non suisse de 25 ans, de formation professionnelle supérieure, qui vit dans une agglomération de taille moyenne». Quant à celui qui y reste le plus longtemps – vingt et un mois de durée médiane – c’est un «jeune hommes de 18 ans de nationalité suisse, au bénéfice du certificat de fin d’études obligatoires et vivant dans un grand centre urbain».

Trois questions à Annamaria Colombo

Durant sa thèse, Annamaria Colombo, responsable du Département Recherche appliquée & Développement à la Haute école de travail social Fribourg – HETS-FR – HES-SO, a suivi des trajectoires de jeunes sortis de la rue au Québec.

Pourquoi certains jeunes décident-ils de vivre dans la rue?

AMC Plutôt que d’une décision, il s’agit d’un «choix contraint». Ces jeunes ont choisi cette possibilité parmi les quelques autres qui s’offraient à eux. à l’origine, on trouve toujours un problème de reconnaissance au niveau de la famille. Dans le groupe que j’ai suivi, j’ai observé trois types de relations parentales: celle caractérisée par le «rejet», dans laquelle le jeune a intégré qu’il ne pouvait pas compter sur les adultes. De son côté, l’enfant «abandonné «aura des carences affectives. Il y a encore des familles «incohérentes «qui sont marquées par des règles arbitraires ou des traitements différentiels des enfants. Dans ce dernier cas, le jeune fuit les contraintes.

Ces jeunes peuvent-ils trouver des éléments constructifs dans la rue?

AMC Quand on parle de «rue», cela recouvre diverses situations. Ces jeunes ne vivent pas forcément dans la rue à plein temps. Ils se retrouvent en foyer, dans des squats ou en colocation. Ils s’intègrent à des réseaux comme ceux de la drogue, ou à des sous-cultures comme les punks ou le hip-hop. Le milieu de la rue comporte des dangers. Certains jeunes y laissent leur peau. Mais ceux que j’ai rencontrés y ont trouvé une reconnaissance ou des éléments de construction identitaire qu’ils n’avaient pas suffisamment reçus au sein de leur famille. Les relations entre pairs qu’ils développent peuvent s’avérer positives. C’est le cas des sugar daddies, qui entretiennent un jeune en échange de relations sexuelles. Certains jeunes y trouvent une affection et une reconnaissance qui leur permettent ensuite d’avancer dans leur vie.

Vous avez mené ces recherches au Québec. Sont-elles transposables à la Suisse?

AMC Les relations parentales compliquées existent aussi en Suisse, tout comme la culture de rue. Le message principal de mon travail est tout à fait transposable: il n’existe pas de recette pour aider les jeunes aux pratiques marginales. Il faut comprendre leur point de vue sans jugement. Un jeune sait parfois mieux que le professionnel ce qui lui permettra de s’en sortir.