Utiliser le plus petit dénominateur commun organique – les colorants – pour dater les objets du patrimoine : tel est l’objectif que s’est fixé la chimiste Laura Hendriks. Séduit par ses travaux à l’interface entre la chimie et l’histoire de l’art, le Fonds national suisse (FNS) lui a accordé l’un de ses prestigieux subsides Ambizione.

TEXTE | Patricia Michaud

C’est une déconvenue bien connue des amatrices et amateurs de friandises : oublier un sachet de M&M’s sur une surface ensoleillée. Lorsque vient le moment de les déguster, c’est la désillusion. « Sous l’effet de la chaleur, les bonbons ont fondu et se sont agglutinés, rendant difficile la distinction entre la coque colorée, le chocolat et même l’emballage plastifié », commente Laura Hendriks, adjointe scientifique à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg – HEIA-FR – HES-SO. Une mésaventure qu’elle semble avoir vécue elle-même en pratique, avant d’ajouter avec un sourire : « Que ne donnerait-on pas à ce moment-là pour disposer d’un moyen d’isoler les différents éléments, séparer ceux qui sont comestibles des autres ? »

Laura Hendriks a déjà été confrontée à une situation similaire durant ses années de doctorat à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Non pas dans le domaine de l’alimentation, mais dans celui de la peinture. Sa thèse explorait l’idée que la datation au carbone 14 (méthode scientifique permettant d’estimer l’âge de matières organiques en mesurant la concentration décroissante du carbone 14, un élément chimique radioactif présent dans ces matériaux, ndlr) ne devait pas se limiter à la toile d’un tableau : « Cette méthode peut être appliquée de façon bien plus étendue, notamment à l’huile et au blanc de plomb. »Utilisé depuis l’Antiquité, ce pigment a été le favori des artistes jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Dans le cadre de ses recherches, la scientifique a prélevé de nombreux échantillons sur des œuvres. Or, « dans près de 50% des cas, la datation échouait en raison d’une contamination de l’échantillon, c’est-à-dire de la présence d’autres composés carbonés – par exemple issus de restaurations successives– qui faussaient mes analyses », rap porte la chercheuse. Dans ces cas, les « M&M’s fondus scientifiques » de Laura Hendrik savaient un goût de frustation, d’autant plus qu’elle avait passé un contrat de confiance tacite avec les propriétaires des tableaux, stipulant que si elle était autorisée à perforer leur œuvre, c’était pour obtenir un résultat, une information précieuse.

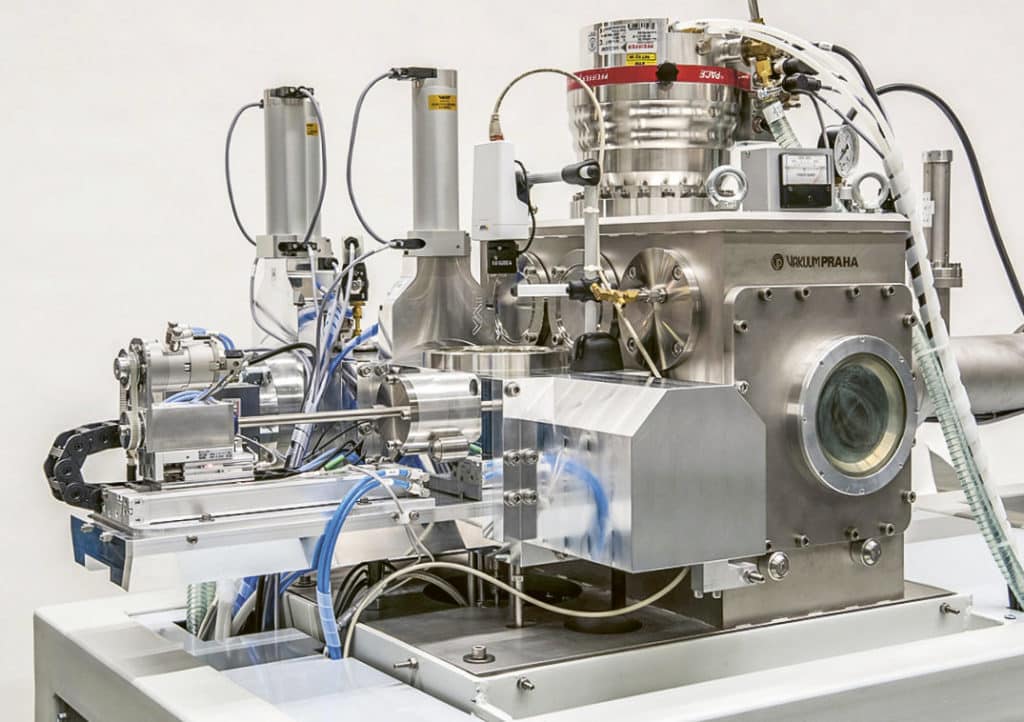

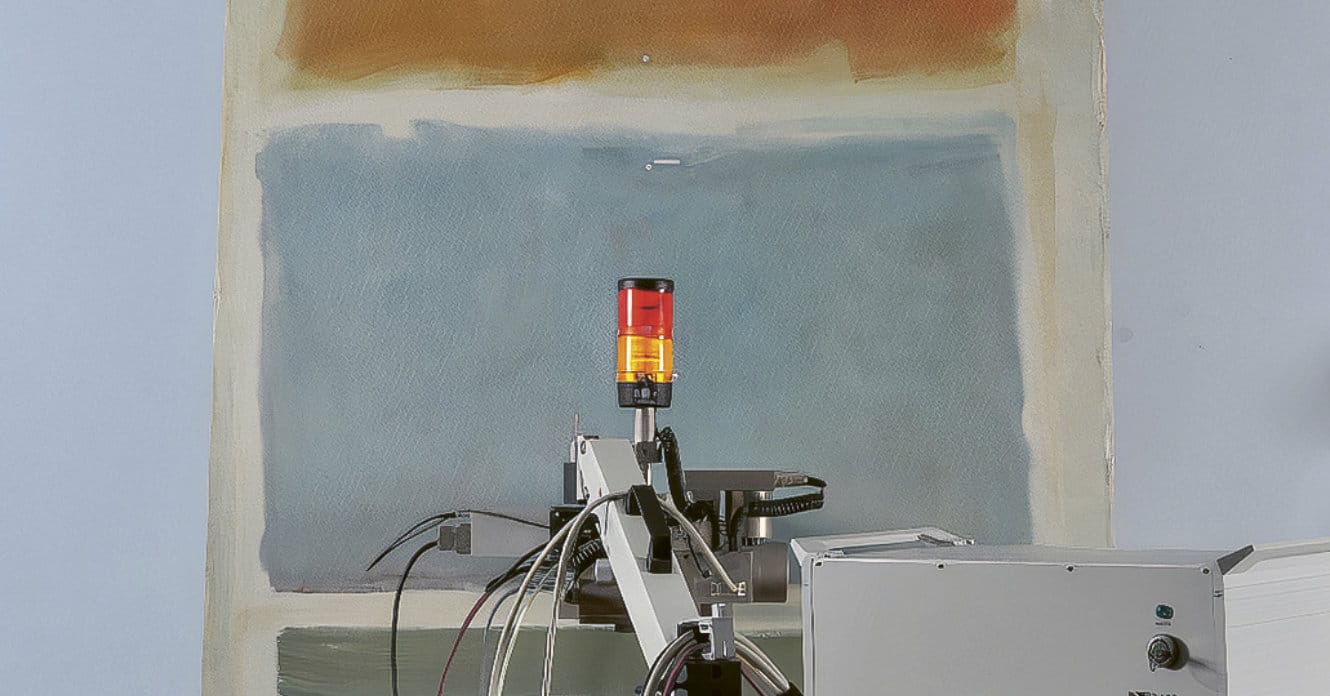

Analyse d’une section de peinture sans altération, utilisant une technique appelée spectroscopie de fluorescence X. Seconde image : zoom sur le bord de la toile montrant une fissure dans la peinture, qui indique un endroit possible pour prélever un échantillon. | © COLLECTION PRIVÉE, LA HAYE

Au départ, une série télé

Suite à son doctorat, Laura Hendriks allait-elle pouvoir trouver le moyen d’isoler les différents composants d’une œuvre d’art pour les dater précisément ? Avant d’y répondre, revenons sur le cheminement de cette chercheuse, qui regardait assidûment la série TV White Collar durant sa jeunesse. Ces enquêtes d’un duo improbable formé par un agent du FBI et un faussaire la captivent. Une petite graine se plante alors dans la tête de celle qui, enfant, aimait beaucoup peindre et qui, dès le début de son parcours universitaire, a été fascinée par le côté appliqué des sciences. Durant ses années de master en chimie à l’EPFZ, Laura Hendriks assiste dès lors avec intérêt aux enseignements axés sur la pratique et notamment à des cycles de cours durant lesquels des expertes et experts interviennent au sujet des microplastiques, de la sécurité alimentaire, de la science forensique ou encore du dopage. Lorsque la responsable de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) raconte comment la science est appelée à la rescousse pour distinguer le vrai du faux dans le domaine artistique, la curiosité de l’étudiante est piquée à vif :« Cette spécialiste nous a rapporté que, malgré son efficacité pour dater les œuvres d’art, l’utilisation du carbone 14 exigeait le prélèvement de grands échantillons. Imaginez une chercheuse ou un chercheur entrer au Louvre avec une paire de ciseaux, foncer vers La Joconde et découper un morceau de son visage de la grandeur d’un post-it à des fins d’analyse…»

Elle décide alors de consacrer son travail de master à la réduction de la taille des échantillons en collaboration avec le SIK-ISEA. « En exploitant les instruments et les technologies les plus modernes, il a été possible de passer d’environ 2 cm2 de toile à un seul brin de fibre de 0.5 cm. » Une évolution ouvrant la voie à une application plus large de la datation au carbone 14 : « Si seul un échantillon minuscule est nécessaire, on peut prélever un peu de peinture directement sur la toile plutôt que de se contenter de l’analyse de la toile elle-même. »

La couleur comme dénominateur commun

Après son master – puis une année dans l’industrie pharmaceutique –, Laura Hendriks se lance dans sa thèse de doctorat. Comme mentionné en début d’article, ses travaux lui permettent d’effectuer des pas de géante vers une datation encore plus précise des tableaux anciens. Mais elle se heurte à un obstacle : les objets d’art historiques possédant généralement plusieurs couches de peinture et vernis (dues à leurs restaurations successives), ces différents composés sont agglutinés comme des M&M’s, ce qui complique leur datation. Suite à son doctorat, la chercheuse souhaite explorer une nouvelle méthodologie permettant de remonter à la source des tableaux en isolant et en étudiant spécifiquement certains composés. Séduit par ce projet, le Branco Weiss Fellowship accorde une bourse à Laura Hendriks. Dans la foulée, la spécialiste en sciences du patrimoine intègre la HEIA-FR en tant que chercheuse postdoctorale fin 2020.

Soucieuse d’élargir les possibilités de datation à d’autres types d’œuvres d’art, Laura Hendriks s’est ensuite interrogée sur leurs points communs. Réponse ? La couleur. « Depuis l’Antiquité, on extrait des colorants à partir de matières naturelles ; il est assez logique de tester la datation au carbone 14 sur ces colorants naturels, mais aussi de définir leur provenance grâce au carbone 13. » Le carbone 13 est un élément stable du carbone qui, contrairement au carbone 14, n’est pas radioactif et ne se désintègre pas avec le temps. Il est utilisé pour tracer des processus biochimiques et caractériser la provenance de certains composés.

Vers la datation de matériaux non organiques

Aussi logique soit-il, ce projet n’en est pas moins ambitieux. C’est d’ailleurs à la porte d’Ambizione, prestigieux programme de soutien du FNS, que la chercheuse est allée frapper. En 2023, elle a décroché l’un des précieux subsides. « Dans un premier temps, j’ai décidé d’axer mes travaux sur la datation des textiles, qui constituent la matrice la plus simple pour analyser les colorants organiques », précise-t-elle. Progressivement, celle qui travaille à l’interface entre la chimie et l’histoire de l’art étendra sa méthode à d’autres supports, par exemple des peintures, des sculptures ou des timbres. Parallèlement, Clémence Iacconi – postdoctorante dans le groupe de Laura Hendriks et titulaire d’un financement Sparks du FNS – se penchera sur les tissus minéralisés. « En s’intéressant aux textiles archéologiques restés longuement en contact avec un métal – qui ont ainsi été fossilisés –, nous avons postulé qu’il est possible de dater des matériaux non organiques, par exemple des produits de corrosion. »

Lorsqu’elle évoque ses travaux de recherche– qu’ils soient passés, en cours ou futurs –, Laura Hendriks manifeste un enthousiasme communicatif. Elle semble presque étonnée qu’on lui demande d’où lui vient sa motivation, qu’elle résume ainsi : « Mieux on parviendra à dater les objets d’art, plus les stratégies de conservation du patrimoine seront précises. »