Plus d’un·e ayant·e droit sur cinq en Suisse renonce à des soutiens publics tels qu’aide sociale ou subsides LaMal. Ce non-recours aux droits sociaux, aux origines multiples, génère instabilité et précarité.

TEXTE | Patricia Michaud

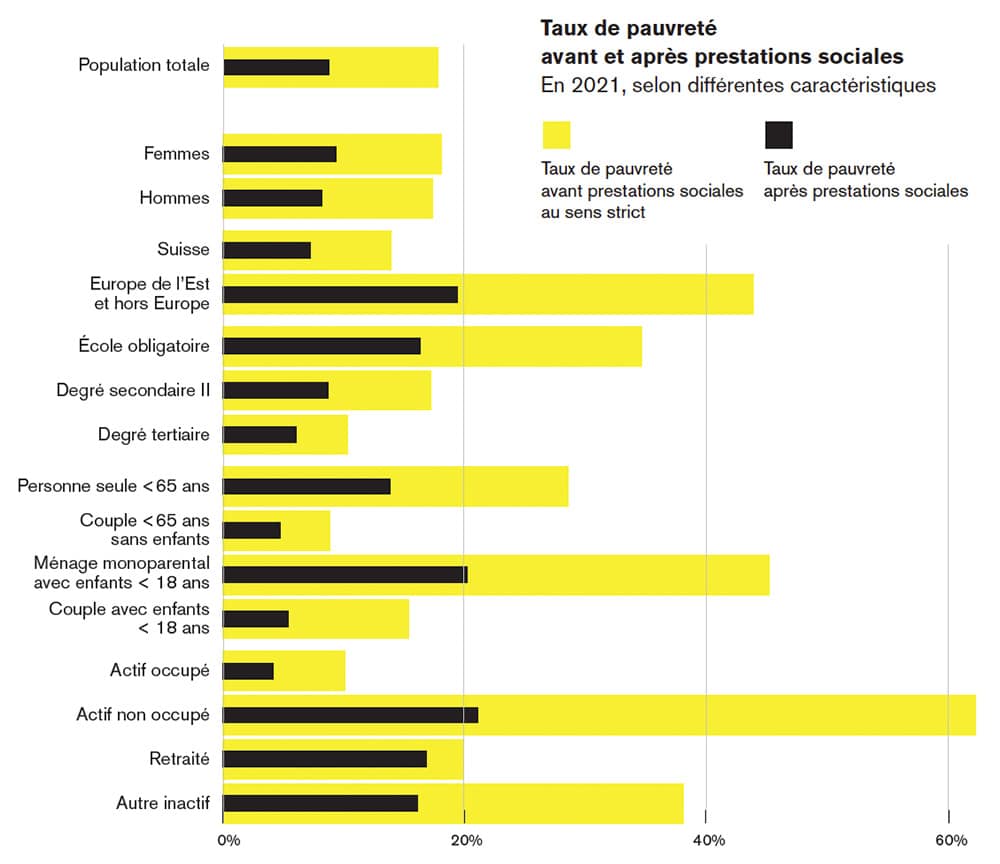

Le coup de gueule revient, aussi ponctuellement qu’inlassablement, dans certains discours populistes : les abus à l’aide sociale constitueraient un fléau. Les chiffres, eux, montrent une autre réalité. En Suisse, comme dans les pays voisins d’ailleurs, la part des habitant·es qui ne touchent pas les aides publiques auxquelles elles ou ils auraient droit dépasse de loin celle des personnes réclamant un soutien à tort. Selon une étude de 2016 d’Oliver Hümbelin, professeur à la Haute école spécialisée de Berne, portant sur le canton de Berne, le non-recours à l’aide sociale concernerait plus d’un quart de la population. Une autre recherche réalisée cinq ans plus tard par le même auteur, concernant Bâle- Ville, met pour sa part le doigt sur un taux de non-recours de près de 30% au niveau des prestations complémentaires AVS et d’environ 20% pour les subsides LaMal.

« Au fil de leur existence, la plupart des gens passent au moins une fois – et souvent davantage – à côté de prestations sociales qui leur seraient dues », fait remarquer la collaboratrice scientifique à la Haute école de travail social Fribourg – HETS-FR – HES-SO Frédérique Leresche, qui a mené une recherche sur la question. « Faites le test dans votre entourage, voire avec vous-même : pension alimentaire, carte de réduction pour des prestations culturelles, chômage, bourse d’études, la liste potentielle est longue. » Un commentaire qui donne à penser que les chiffres dont on dispose actuellement sur le non-recours aux droits sociaux sont probablement sous-évalués, étant donné qu’ils se limitent généralement à des catégories classiques telles qu’aides sociales ou subsides d’assurance maladie. Frédérique Leresche va plus loin : « Franchement, c’est impossible à chiffrer, d’autant qu’il n’y a jamais un renoncement total, complet et permanent. Il s’agit d’un phénomène mouvant. » Ainsi, il n’est pas rare qu’on ait accès à un droit social à un moment de sa vie, puis plus par la suite.

Disqualification sociale ultime

Certaines personnes ne touchent pas les prestations auxquelles elles pourraient prétendre par manque d’information (sur l’existence même de ces prestations ou sur le fait qu’elles répondent aux critères permettant d’y accéder). Mais pourquoi une part non négligeable de la population renonce-t-elle en toute connaissance de cause à ses droits ? Professeure à la Haute école de travail social de Genève (HETS-GE) – HES-SO et auteure de plusieurs études sur le sujet, Barbara Lucas cite deux raisons principales expliquant le renoncement à l’aide sociale : la crainte de la stigmatisation et le risque de perdre son permis de séjour. « Pour de nombreuses personnes, l’aide sociale est considérée comme la ‹disqualification sociale ultime› ; c’est notamment le cas de certains hommes, dont le discours met en avant l’importance de pourvoir aux besoins de la famille. » Dans ces conditions, « ils vont chercher toutes les alternatives possibles et imaginables, tous les plans B pour ne pas ‹tomber› dans l’aide sociale ».

Car la notion de « chute » est bien présente. « Dans l’imaginaire collectif, être pauvre donne droit à l’aide sociale ; symboliquement, tant qu’on ne s’y retrouve pas, on n’est pas pauvre », analyse Barbara Lucas. Chez les femmes, le discours expliquant le non-recours est un peu différent de celui des hommes. « Elles considèrent aussi que c’est ‹la honte› de demander de l’aide publique. Mais le principal problème se situe ailleurs : chez les femmes en situation de précarité rencontrées, « il y a moins cette peur de la ‹chute›, car elles sont pour la plupart déjà en grande difficulté, poursuit la professeure. Par contre, elles souhaitent éviter aussi bien la tutelle d’un homme que celle de l’État. Pour améliorer leur situation sociale, être autonome financièrement et s’émanciper, elles cherchent avant tout un accès facilité à des solutions de garde pour leurs enfants ou à des formations qualifiantes. » De ce point de vue, leur non-recours « pointe un manque de reconnaissance de leur situation et une inadéquation de l’offre publique. Leur récit constitue une critique des institutions, qui ne leur semblent pas répondre à leurs besoins et attentes spécifiques. »

Pour ce qui est de l’autre grande raison pouvant expliquer la non-sollicitation de l’aide sociale, à savoir la peur de perdre son permis de séjour, Barbara Lucas rappelle qu’en vertu de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, le fait d’être bénéficiaire de l’aide sociale sur la durée peut constituer un motif de non-renouvellement du précieux sésame. De nombreux individus de nationalité étrangère, titulaires d’un permis B pour la plupart, « ne veulent pas prendre le risque de briser une chaîne d’intégration qui se construit parfois sur plusieurs générations ».

Dans son étude, Frédérique Leresche s’est pour sa part concentrée sur la dimension critique que revêt souvent le non-recours aux droits sociaux. « La critique peut notamment porter sur la question du contrôle de l’État, par exemple l’obligation de faire des postulations lorsqu’on touche le chômage ou de présenter des extraits bancaires lorsqu’on est à l’aide sociale. » Une autre contestation concerne la nature et le fonctionnement de l’État : « Certain·es habitant·es de notre pays décident de vivre en dessous du radar de l’État, sans payer d’impôts ni toucher de prestations sociales. » C’est notamment le cas de personnes issues de la gauche alternative ou d’autres qui ont déjà eu des expériences avec les services sociaux, par exemple des mères célibataires « ayant été confrontées aux effets pervers de l’aide sociale et à toutes les contraintes qu’elle impose, et ne veulent plus en entendre parler ». Ne pas demander de soutien financier public peut aussi constituer un réflexe anti-libéral, ajoute la chercheure. « Car toucher ce type de prestations revient à se voir remarchandiser, donc à continuer à participer au système capitaliste. »

Le cercle vicieux de la santé et du non-recours

Quels que soient les motifs du non-recours aux droits sociaux, il est rarement dénué d’impacts sur la vie des personnes concernées. « Certains de ces impacts sont positifs ; il y a souvent la mise en place de toutes sortes de stratégies créatives, notamment des réseaux de solidarité », constate Frédérique Leresche. Reste que le renoncement à une aide étatique est généralement synonyme de précarité et d’instabilité accrues. « Dans certains cas, il y a une mise en danger de ces personnes et de leur famille, par exemple si elles se retrouvent dans des hébergements insalubres. »

Barbara Lucas, elle, cite le cercle vicieux qui lie précarité sociale et mauvais état de santé. Elle a dirigé une étude en partenariat avec la Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) – HES-SO auprès de personnes en situation de précarité ayant connu une expérience de non-recours ou de recours tardif à des prestations financières publiques. Le résultat est sans appel : globalement, le collectif interrogé présentait une santé plus fragile que la moyenne, avec une prépondérance importante de douleurs et de sentiment d’anxiété ou de dépression. « L’analyse qualitative des réponses a mis deux éléments notables en avant : une fragilité psychologique associée à une situation de précarité multidimensionnelle et une chronicité des maux. »

La professeure de la HETS-GE souligne encore que l’instabilité ne se situe pas forcément là où on l’attend. « D’une part, les droits sociaux eux-mêmes sont perçus comme précaires : incertains, temporaires. D’autre part, il n’est pas rare de rencontrer des situations de précarité qui parviennent à trouver un équilibre fragile. Or, le fait de solliciter des prestations étatiques met parfois en péril cet équilibre. » Elle donne un exemple : « Des personnes craignent qu’en demandant l’aide sociale, les autorités se penchent sur leur situation et découvrent qu’elles souslouent un logement sans contrat officiel, qu’elles travaillent au noir, etc. » Et c’est justement là que le bât blesse, observe pour sa part Frédérique Leresche : « Dans un État à forte tradition libérale comme la Suisse, on a tendance à individualiser les problématiques sociales. Lors de mes recherches, j’ai entendu à plusieurs reprises des commentaires du type ‹l’État a fait de moi quelqu’un de socialement inadapté› ou encore ‹je fais de mon mieux pour être une bonne pauvre›. Il faudrait se pencher sur les raisons structurelles, réfléchir en termes de système : comment éviter que les gens ne tombent dans la pauvreté ? »

Trois questions à Emilie Rosenstein

La précarité a de nombreux visages : soucieuse de les explorer afin de mieux les identifier, la Haute école de travail social et de la santé Lausanne – HETSL – HES-SO a créé en 2022 un Observatoire des précarités. Trois questions à sa responsable, Emilie Rosenstein.

Qu’entend-on par « précarité » ?

ER La définition de la précarité est sujette à débat dans la communauté scientifique. L’avantage de ce concept, c’est qu’il permet de mettre en perspective la notion de « pauvreté » et d’intégrer d’autres dimensions, à la fois objectives et subjectives. Il est plus dynamique. Sont en situation précaire les personnes sur la brèche. Il s’agit d’une population qui présente un risque de tomber dans la pauvreté. Déjà en augmentation depuis un certain temps en Suisse, cette population a crû avec la pandémie de Covid-19. Les causes sont diverses : multiplication des jobs précaires, détérioration des conditions de travail (parcours discontinus, cumul de temps partiels, protection sociale partielle, etc.) et, bien sûr, hausse du coût de la vie. Cette dernière s’explique par une augmentation des dépenses obligatoires, en particulier des primes maladie et des loyers, sans que les salaires ne suivent.

Dans quelle mesure un monde instable (vitesse accrue des échanges, changement climatique, etc.) contribue-t-il à la précarité ?

L’instabilité entraîne l’incertitude. Or, l’incertitude se situe au coeur de la notion de précarité. Celleci désigne non seulement des situations marquées par l’insécurité matérielle, mais aussi le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait. L’instabilité des parcours professionnels confine à des temporalités de court terme. Depuis la pandémie, les chiffres de l’aide sociale sont demeurés plutôt stables. Mais cette relative stabilité peut cacher d’autres réalités, par exemple davantage d’entrées et de sorties temporaires ou davantage de renoncements aux droits sociaux. Les personnes en situation précaire échappent souvent aux statistiques et méritent pourtant une attention toute particulière. Il y va de la cohésion sociale. L’un des buts de l’Observatoire des précarités consiste à se pencher sur ces phénomènes.

Comment pourrait-on accroître la résilience et l’autonomisation des personnes concernées ?

Les solutions à la précarité devraient être le miroir de ces mêmes risques : des politiques sociales permettant de sécuriser durablement les parcours individuels. Cela passe par un soutien des ménages et de leur revenu, des personnes dans le marché du travail et en dehors, sans oublier les ponts entre les deux. Cela passe aussi par le fait de donner la parole aux personnes concernées et d’écouter ce qu’elles ont à nous dire. C’est là que la recherche a un rôle à jouer.