L’idéal d’autonomie est un héritage des Lumières, et plus récemment des mouvements d’émancipation de la fin des années 1960. Désormais intégré par les institutions étatiques et par les entreprises, il est devenu un mot d’ordre. Qui pourrait bien finir par imploser face aux intelligences artificielles.

TEXTE | Geneviève Ruiz

C’est l’idéal éthico-politique contemporain par excellence, la norme à partir de laquelle l’individu est évalué quels que soient son statut, son âge ou son état de santé : l’autonomie. Ses significations, tout comme les projets de société qu’elle véhicule, ne sont pas les mêmes selon la perspective qu’on adopte. Cette malléabilité lui a permis de devenir une valeur consensuelle, qui a évacué toute conflictualité. « Et c’est cela qui devrait nous mettre la puce à l’oreille », souligne Marlène Jouan, maîtresse de conférences en philosophie à l’Université Grenoble Alpes et auteure de plusieurs publications sur l’autonomie. « Un idéal qui met tout le monde d’accord diffuse une certaine vision de la société, de l’être humain, ainsi que des rapports de pouvoir. » Les multiples dimensions de l’autonomie sont associées à sa longue histoire, qui remonte à la Grèce antique. « Son sens est alors en lien avec son étymologie, précise Marlène Jouan. Soit les règles et les lois que l’on s’édicte soi-même. Il s’applique principalement à l’État ou à la collectivité. » Il faudra attendre le XVIIIe siècle et les philosophes des Lumières pour que l’autonomie de l’individu devienne le centre de l’attention. L’une des conceptions les plus connues est celle d’Emmanuel Kant (1724-1804), pour qui l’autonomie représente avant tout une propriété de l’esprit humain, en lien avec sa raison et sa volonté. « Il s’agit d’un gouvernement de soi qui exclut toute forme de dépendance à des représentations, croyances ou désirs non rationnels, poursuit Marlène Jouan. Mais aussi toute forme de contrainte exercée par autrui. »

Ces conceptions philosophiques ont marqué les sociétés occidentales modernes. Cet individu indépendant et doté d’un libre arbitre constitue le socle des régimes démocratiques. Les mouvements sociaux des années 1960 s’empareront de l’autonomie dans une perspective plus utopique. Elle est revendiquée comme un droit face à des institutions autoritaires et à un ordre social traditionnel étouffant. Le terme est alors intégré par des mouvements féministes, syndicalistes, ou en faveur des personnes en situation de handicap. « Nous sommes les héritier·ères de cette conception émancipatrice, explique Marlène Jouan. Elle véhicule un ensemble de valeurs considérées comme positives, allant de la réalisation de soi au respect de la dignité humaine. »

Dès les années 1990, la situation va progressivement s’inverser : les institutions étatiques et les entreprises vont s’emparer des visées émancipatrices de l’autonomie pour en faire le référentiel à l’aune duquel les individus sont jugés. De revendication, l’autonomie deviendra injonction. Dans Le Nouvel Esprit du capitalisme1Avec leur concept de « nouvel esprit du capitalisme », ces auteur·es attirent l’attention sur le changement d’idéologie qui s’est opéré dès la fin des années 1980 et qui a permis le passage d’un management hiérarchisé à un management fondé sur l’initiative et l’engagement individuel des travailleur·euses. Ils entendent ce nouvel esprit comme un ensemble de croyances partagées sur lesquelles s’appuient les groupes dominants comme les groupes dominés., Luc Boltanski et Eve Chiapello montrent en 1999 déjà comment l’idéologie de l’autonomie est devenue parfaitement homogène à l’esprit du capitalisme. Les politiques de néomanagement, qui s’appliquent d’abord aux cadres avant de se diffuser à l’ensemble des salarié·es, vont en faire leur exigence phare en prônant la gestion de soi. Les employé·es deviennent des entrepreneur·euses d’eux-mêmes, sont responsables de leur carrière. « L’idéal d’autonomie a cela de particulier qu’il engendre une porosité entre les sphères privées et professionnelles, souligne Marlène Jouan. Comme il touche au psychisme et à l’intimité, il s’avère difficile à conscientiser comme une norme sociale. »

Une condition pour s’intégrer

À tous les niveaux, et pas seulement dans les entreprises, l’autonomie est devenue la condition pour s’intégrer dans la société. « Tout le monde doit être autonome, démontrer sa capacité à faire seul, observe Marlène Jouan. Cela a modelé les conceptions de l’aide sociale ou du handicap : même lorsqu’on a besoin d’aide, il faut être capable de l’obtenir, montrer sa volonté de se défaire des dépendances. » L’injonction à l’autonomie a également été intégrée dans le domaine de l’éducation dès la fin des années 1990. La sociologue Héloïse Durler, professeure à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, a mené une enquête durant trois ans dans des classes primaires genevoises. Elle raconte comment l’autonomie s’est imposée comme le projet central des établissements scolaires. « L’élève idéal est devenu celui qui travaille tout seul et sait faire preuve de réflexivité. Comme un bon travailleur·euse en quelque sorte. Mais pour cela, il doit savoir lire, comprendre les consignes, connaître les codes de comportement, avoir le goût de l’effort et surtout aimer l’école. »

Et c’est là le principal point aveugle de cette pédagogie : comment un élève apprend-il les compétences lui permettant d’être autonome dans l’environnement scolaire ? Essentiellement dans le cadre familial, selon les observations d’Héloïse Durler, pour qui cela renforce les inégalités. « Les élèves qui grandissent dans des familles ne disposant pas d’un capital culturel important ne comprennent pas ce qui leur est demandé et perdent pied au fil des années. » La sociologue a pu observer comment certaines familles modestes n’arrivaient pas à soutenir l’autonomie scolaire de leur enfant. « Souvent, ces enfants sont très autonomes dans les faits, ils rentrent seuls, se font à manger. Mais cette autonomie-là n’est pas celle qui est valorisée scolairement. » Le résultat est une sorte de tragédie pour Héloïse Durler, car l’autonomie scolaire constitue le graal à partir duquel les élèves sont évalués. Ils sont ensuite tenus pour responsables de leur échec, qu’ils personnalisent. « L’autonomie n’est pas un mal en soi, précise la sociologue. Elle a remplacé des termes comme ‹inadapté› ou ‹paresseux›. Mais, prônée en idéal, elle évacue les rapports de classe. Car l’autonomie n’est pas innée, on ne devient pas autonome tout seul. »

PUBLIC DOMAIN, BOGSCH & BACCO, ADOBE STOCK / SANDPIPER

Visibiliser les contextes de l’autonomie

Marlène Jouan ajoute : « Il faut bien comprendre la dimension normative de l’autonomie, qui a tendance à nier les relations d’aide et de care. Car personne n’est autonome par soi-même, nous sommes toutes et tous dépendants les uns des autres pour devenir et rester autonomes. Mais certains individus sont en position de pouvoir l’invisibiliser et d’obtenir le crédit de leurs accomplissements. »

Sans surprise, l’autonomie est largement associée à la masculinité, à la blanchité, ainsi qu’à des capitaux économiques et culturels substantiels. En clair, l’autonomie des uns n’est possible que grâce aux soins et aux soutiens apportés par d’autres, dans de nombreuses tâches quotidiennes peu valorisées qui vont des encouragements émotionnels au nettoyage des espaces de vie, en passant par la fabrication de ce que nous consommons. Et ce sont les femmes qui s’occupent en majorité de l’autonomie d’autrui. « L’autonomie est un concept rejeté par certaines féministes car il est basé sur une conception masculiniste de l’individu, fait valoir Marlène Jouan. D’autres, et j’en fais partie, proposent de lui substituer le concept d’‹autonomie relationnelle›, qui permet de visibiliser les contextes sociaux qui favorisent ou empêchent l’autonomie. Il postule notamment que l’autonomie dépend de facteurs externes au sujet, internes comme institutionnels. » L’autonomie relationnelle est d’autant plus pertinente dans une société qui responsabilise les individus pour leurs échecs. Ce qui ne va pas sans causer de souffrances collectives, comme les dépressions ou les burn-out.

Le libre arbitre mis à mal

De son côté, le philosophe Julien Gobin, auteur de L’Individu, fin de parcours ? Le piège de l’intelligence artificielle (2024), souligne combien les exigences d’autonomie et de développement de soi peuvent conduire à un sentiment de vide intérieur ou de paralysie. « L’individu croule sous les injonctions et les choix. Il a de plus en plus de mal à supporter le poids de sa liberté. Cela met à mal l’idéal de l’individu triomphant, émancipé et capable de prendre toujours les bonnes décisions pour lui-même. » Julien Gobin considère que cette difficile course vers la quête de soi pourrait paradoxalement conduire à terme vers la fin du libre arbitre individuel. « On peut comparer l’individu à un oignon dont il est possible d’éplucher les couches avant d’arriver au noyau dur de son identité. Mais l’identité individuelle ‹pure› précédant les déterminismes du monde existe-t-elle ? Les débats sur les identités de genre illustrent bien à mon avis ce débat. » Les personnes non binaires considèrent par exemple que le genre est une construction sociale en opposition avec leur moi profond authentique. En revanche, certaines personnes transgenres soutiennent qu’il est indispensable pour elles de changer biologiquement de sexe afin de vivre pleinement leur identité de genre. « Ces postures divergentes questionnent où commencent et s’arrêtent les normes sociales dans l’identité de chacun, analyse le philosophe. Et dans quelle mesure la biologie serait constitutive de l’identité. » Ces différents points de vue cohabitent de plus avec des visions de plus en plus « technologiques » du cerveau, conçu comme un réseau matériel de câbles.

« Tout cela affaiblit l’idéal d’un individu autonome ayant une existence distincte des déterminismes du monde, indique Julien Gobin. Pourtant, l’idée que l’être humain est perfectible et doté d’un libre arbitre demeure forte, notamment à travers les discours véhiculés par la Silicon Valley. Selon eux, la technologie viendra au secours de l’individu, afin de le rendre capable de gérer davantage de décisions et de flux d’informations : elles permettront une optimisation de la quête de soi. » Il y a le transhumanisme et bien sûr l’IA. L’individu va lui confier de plus en plus de dimensions liées à sa vie privée – et donc à son autonomie -, comme le choix d’une profession ou d’un partenaire. Parce que l’IA aura une meilleure connaissance de l’individu que lui-même, elle pourra le soutenir dans sa quête d’identité. « Les algorithmes vont jouer un rôle croissant dans nos échanges avec le monde réel, soutient Julien Gobin. Ils pourront décharger les individus des dilemmes de leur autonomie. Et c’est là qu’ils pourraient bien les piéger en rendant obsolète l’usage même de leur libre arbitre. C’est le fondement de nos démocraties hérité des Lumières qui pourrait alors imploser. » Car dans un contexte où l’individu délègue sa propre gouvernance à l’IA, est-ce que voter aura encore un sens ? Julien Gobin voit dans la fin du libre arbitre – à ses yeux déjà amorcée – la possibilité d’une métamorphose majeure de notre civilisation. La question demeure de savoir si l’être humain saura préserver des espaces d’autonomie et de pensée hors de l’écosystème technologique.

« Les membres des sociétés occidentales, pour assurer leurs chances d’avenir, ont été contraints, exhortés, encouragés à se mettre eux-mêmes au centre de leurs propres projets et de leur mode de vie. »

Axel Honneth, philosophe et sociologue, dans La Société du mépris, 2006

Définitions

AUTONOMIE

Ce terme se décline en trois ensembles de significations. Au niveau collectif, il décrit le droit d’un État ou d’une institution de se gouverner par ses propres lois. Appliqué à l’individu, il désigne la faculté d’agir librement et de ne pas être dépendant d’autrui. En physique, il définit un espace ou un temps durant lequel un appareil peut fonctionner sans intervention extérieure. On peut distinguer cinq principales formes d’autonomie : physique, psychologique, économique, sociale ou encore juridique.

HÉTÉRONOMIE

Souvent décrite comme l’absence d’autonomie, l’hétéronomie désigne l’état de la volonté qui puise hors d’elle-même le principe de son action. Un être hétéronome vit selon des règles qui lui sont imposées par la violence, par un endoctrinement

ou par la pression sociale.

ÉMANCIPATION

Du latin emancipare « affranchir de l’autorité paternelle », l’émancipation désigne une décision judiciaire qui confère une capacité civile à une

personne mineure. Le terme qualifie plus communément l’action de s’affranchir d’un lien, d’une domination ou d’un état de dépendance, individuel ou collectif.

AUTODÉTERMINATION

L’autodétermination, c’est par excellence l’action de décider par soi-même. Ce concept possède une longue histoire en philosophie, en travail social, en psychologie ou en éducation. La théorie de l’autodétermination, formulée dans les années 1970, propose des modèles pour mieux comprendre les mécanismes

de la motivation humaine.

INDÉPENDANCE

Souvent présenté comme un synonyme d’autonomie, ce terme désigne l’état d’un individu qui n’est dépendant de personne sur le plan matériel, moral ou intellectuel. Il décrit aussi le caractère de quelqu’un qui ne souhaite pas être soumis aux autres. Sur le plan collectif, il qualifie un groupe exempt de toute sujétion. L’indépendance est aussi utilisée en sciences, notamment pour décrire la propriété d’un axiome ne pouvant être démontré à partir des autres axiomes d’une théorie.

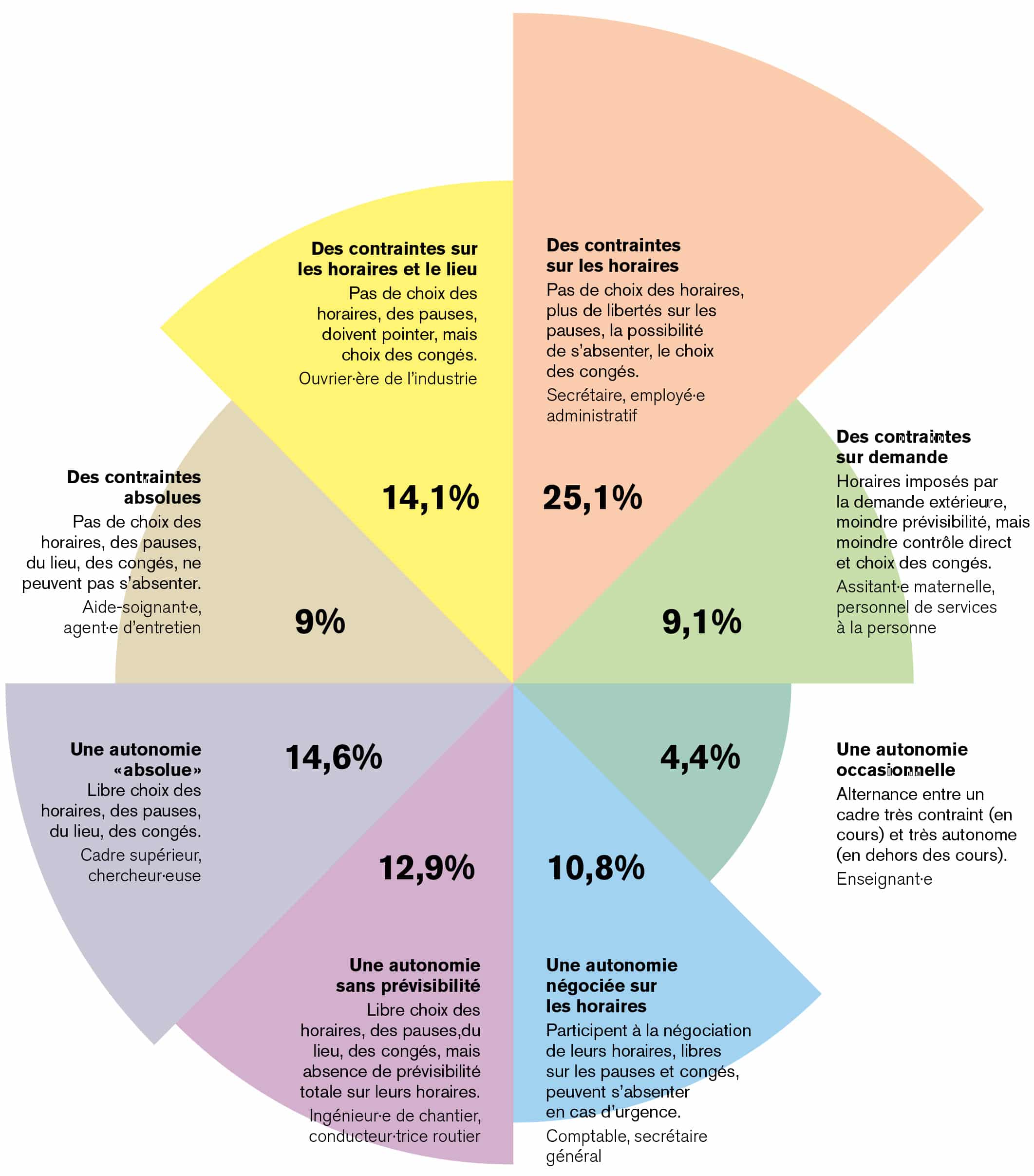

Autonomie temporelle dans le travail salarié

TEXTE | Geneviève Ruiz

INFOGRAPHIE | Bogsch & Bacco

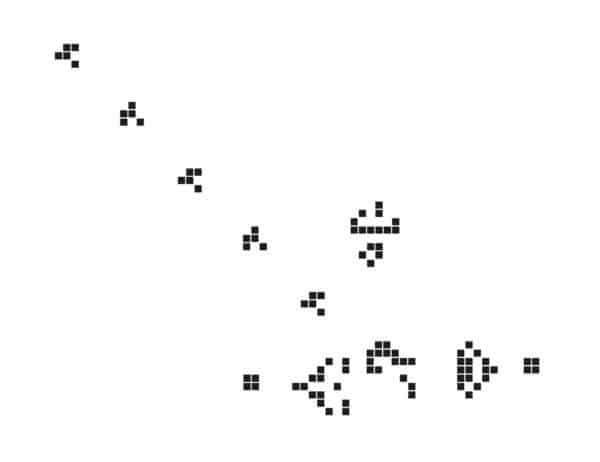

La sociologue Jeanne Ganault a consacré sa thèse en 2022 à l’autonomie temporelle de la population salariée, en se basant sur un échantillon représentatif de 8100 individus. Définissant l’autonomie comme l’ensemble des libertés dont disposent, ou non, les personnes dans l’agencement de leur propre temps de travail, elle a défini huit types d’autonomie temporelle. Ces catégories révèlent des inégalités de classe sociale et de genre, les salarié·es soumis à plus de contraintes au travail connaissant également le plus de contraintes dans leur vie quotidienne.