Le célèbre modèle de Maslow fait l’objet de critiques: trop hiérarchisé, trop occidental, voire carrément faux. Chez l’être humain, les besoins d’appartenance ou de statut social se confondent souvent avec les nécessités biologiques. Ces dernières étant elles-mêmes difficiles à définir.

TEXTE | Geneviève Ruiz

Elle est régulièrement citée dans les médias, la littérature ou le cinéma. Dans sa chanson Si seul, même le rappeur Orelsan en a «marre d’escalader la pyramide» que le psychologue américain Abraham Maslow1L’Américain Abraham Harold Maslow (1908-1970) est considéré comme le père de l’approche humaniste en psychologie. Ce courant est fondé sur une vision positive de l’être humain. Il se centre sur la personne, avant ses symptômes. Son modèle de psychothérapie se base sur la volonté innée d’une personne à vouloir développer son potentiel. a exposée pour la première fois en 1943. «L’immense succès de la théorie de Maslow est remarquable, commente Philippe Mouillot, maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de gestion à l’Institut d’administration des entreprises de Poitiers et spécialiste du comportement des consommatrices et des consommateurs. Il s’agit de l’un des modèles les plus enseignés, notamment en management ou en marketing. C’est dû à sa clarté et à sa simplicité.»

Un triangle, divisé en cinq strates horizontales correspondant chacune à un groupe de besoins: physiologie, sécurité, appartenance, estime, accomplissement de soi. Chose moins connue, cette taxinomie des besoins, considérée comme universelle par Abraham Maslow, souhaite révéler les besoins qui sous-tendent les motivations humaines. Car pour le psychologue, un besoin fondamental se cache derrière chaque motivation ou chaque objet de désir. Dans ce modèle, la hiérarchie est également importante: c’est seulement lorsqu’un individu a satisfait un groupe de besoins qu’il va passer au suivant.

Une pyramide carrément fausse

Cette hiérarchisation représente l’un des points les plus critiqués de la pyramide de Maslow. En effet, ce modèle n’est pas confirmé par la recherche: «La pyramide de Maslow est fausse, tranche Éric Crettaz, professeur à la Haute école de travail social de Genève – HETS-GE – HES-SO. Depuis quand les personnes considérées comme pauvres n’auraient-elles pas d’aspirations? Il y a des pays où certains individus se privent toute la semaine pour aller à l’église bien habillés le dimanche, pendant qu’ici des jeunes sont prêts à sauter des repas pour s’offrir une paire de baskets. Dans certains cantons, nous avons observé que jusqu’à 30% des personnes qui y ont droit ne demandent pas les prestations de l’aide sociale. La honte ou la peur de la stigmatisation sont souvent citées. Cela montre que l’appartenance à un groupe passe fréquemment avant les besoins physiques.»

Philippe Mouillot constate le même type de comportements du côté des consommateurs: «Les études marketing montrent que de nombreuses personnes sont prêtes à se priver dans des domaines dits ‹essentiels› pour s’acheter un sac ou une montre de luxe. Parce que dans une société de consommation ces objets répondent à des besoins de reconnaissance et de statut. Plus les individus sont pauvres, plus leur besoin de statut social serait marqué, ce qui les rendrait encore plus sensibles aux marques. De manière générale, les gens ne consomment pas du tout selon le modèle de Maslow. Sinon nous n’achèterions presque jamais de produits de luxe!»

La hiérarchisation des besoins de Maslow ne révélerait donc pas les comportements humains. Elle constituerait plutôt le reflet d’une conception de la stratification sociale. Dans l’ouvrage Il faut manger pour vivre, le politologue Johan Galtung faisait remarquer déjà dans les années 1980 que «Les théories formulées en termes de hiérarchie des besoins peuvent facilement devenir la justification de hiérarchies sociales». En gros, les besoins physiologiques ou «animaux» situés en bas de la pyramide sont l’apanage des classes sociales inférieures et les besoins psychiques et spirituels en haut ne sont accessibles qu’aux classes supérieures.

Une notion construite socialement

Au-delà de cette vision idéologique, la validité universelle de la théorie de Maslow est aussi souvent remise en cause. Parce que la définition d’un besoin n’a rien d’évident, même en ce qui concerne les besoins physiologiques. De plus, la vision fonctionnaliste de l’être humain en tant qu’«être de besoins» n’est pas partagée par toutes les cultures. Chaque individu a certes besoin de s’alimenter pour survivre. Mais où placer le curseur en termes de nombre de calories? Dans l’ouvrage précédemment cité, Johann Galtung mentionne une étude de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture selon laquelle les besoins en calories diffèrent selon l’âge, le genre, mais aussi l’origine. La résilience face aux carences peut également grandement fluctuer. De son côté, Éric Crettaz raconte à quel point il peut être difficile de définir les besoins nutritionnels des populations lors d’interventions humanitaires: «L’une des méthodes consiste à mesurer le tour du biceps. Mais suivant la morphologie, il sera plus ou moins fin, musclé. Il est complexe de définir un seuil précis en dessous duquel on est en déficit calorique.» À part des situations de famine extrêmes, la notion de besoin alimentaire – et de besoin physiologique en général – ne peut pas être appréhendée uniquement en termes biologiques. Il s’agit d’une construction sociale car on ne mange pas n’importe quoi, n’importe où, ni avec n’importe qui. Manger s’inscrit dans une hiérarchie sociale, tout comme se loger, se vêtir, bouger…

La notion de satisfaction des besoins est également ambiguë. À quel moment considère-t-on que notre alimentation est «suffisante»? Lorsqu’on est rassasié? Lorsqu’on a mangé sainement? La question se révèle encore plus complexe en ce qui concerne les besoins dits «immatériels» comme la sécurité ou l’éducation. Peuvent-ils être satisfaits de façon objective? Ils le sont forcément selon une certaine norme ou conception sociale. Roderick Lawrence, professeur honoraire en sciences environnementales à l’Université de Genève, qui a engagé des réflexions sur les besoins dans le cadre de ses recherches sur le développement durable2Le développement durable, défini en 1987 dans le Rapport Brundtland (rédigé par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU) est fortement axé sur la notion de besoin : « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » Dès le départ, il n’y a pas eu de consensus scientifique autour du concept de développement durable., prend l’exemple du logement en Suisse: «On peut se mettre d’accord sur l’idée que l’être humain a besoin d’un abri contre les aléas climatiques. Mais en Suisse, en moyenne, chaque habitant dispose d’un logement de 43 m2. À quel besoin cela correspond-il? Pourquoi un logement de 34 m2, la surface moyenne par habitant en 1980, ne suffirait-il pas? Et pourquoi, à Genève, on préfère habiter à Cologny plutôt qu’à Meyrin à partir d’un certain seuil de revenu? On le voit bien, le besoin de logement en Suisse ne peut pas être analysé en termes de survie. Il est en lien avec des appartenances et des statuts sociaux.»

Définir le minimum vital

Au-delà du logement, ces interrogations montrent la complexité qu’il y a à définir le «minimum vital» dans un pays comme la Suisse. Pour Éric Crettaz, qui préfère la formule de «minimum d’existence», cela se réfère à mener une vie digne, socialement intégrée et en conformité avec certains standards. L’expert en politique sociale mentionne que les neuf besoins suivants sont fréquemment utilisés dans les statistiques publiques et la recherche sur la pauvreté: faire face dans un délai d’un mois à une dépense imprévue de 2500 francs, s’offrir chaque année une semaine de vacances, éviter les arriérés de paiement, s’offrir un repas composé de viande (ou équivalent végétarien) tous les deux jours, chauffer convenablement son domicile, posséder un lave-linge, un téléviseur couleur, un téléphone ou une voiture. «Il s’agit d’indicateurs que nous utilisons dans nos recherches pour déterminer les populations précaires, la plupart du temps conjointement à des informations chiffrées sur le revenu. Mais il est important que les personnes précisent si elles n’ont pas accès à certains biens par choix, par exemple la voiture ou la consommation de viande. Cela révèle toute la complexité des besoins dans notre société.»

En termes de politiques sociales, le minimum vital est traduit par des sommes définies par le politique, précise le chercheur. Il est à géométrie variable en fonction du statut. Il s’élève à environ 1634 francs mensuels pour une retraitée ou un retraité et à environ 400 francs pour un·e requérant·e d’asile débouté·e. Entre deux se trouvent les personnes endettées (1200 francs) et les personnes vivant de l’assistance sociale (environ 1000 francs). «Ces différences révèlent des conceptions du mérite et ne sont pas en lien avec des besoins différents», analyse Éric Crettaz. Il observe par ailleurs qu’en Suisse, les politiques sociales visent avant tout à combler les manques matériels dans le groupe des besoins physiologiques (alimentation, santé, logement). «Les politiques sociales peuvent plus facilement répondre à ces aspects-là. Mais nous savons que plus le revenu diminue, plus l’isolement social augmente. Et on a tendance à nier les besoins d’aspiration, d’estime, de liens sociaux ou de liberté des personnes qui se trouvent à l’aide sociale. Certains bénévoles des organisations d’aide alimentaire ont par exemple pu être choqués de voir que les bénéficiaires se plaignaient du contenu des sacs. Mais n’est-il pas humain d’exprimer des préférences en termes de nourriture, d’autant plus dans une société de consommation?» La conception qui prédomine rejoint la vision normative de la pyramide de Maslow: lorsqu’on se trouve au bas de l’échelle sociale, on devrait se contenter de satisfaire ses besoins physiologiques.

La pandémie et le retour de la pyramide Normative ou pas, la pyramide des besoins a opéré un spectaculaire retour dans le contexte de la pandémie de Covid-19, lorsque le politique a procédé à une classification entre les besoins essentiels et les besoins secondaires. Pour Philippe Mouillot, les contextes extrêmes peuvent faire réapparaître une hiérarchisation des besoins. Lorsque rien d’autre ne compte que de survivre, la priorité numéro un redevient l’alimentation. Passé une certaine période de sidération lors du confinement, les définitions des besoins essentiels ont néanmoins rapidement été l’objet de nombreuses contestations. Parce que aucune définition des besoins n’est «naturelle», mais qu’elle est l’objet de luttes politiques. Les discussions sur les besoins essentiels ont certes perdu de la vigueur après la pandémie. Mais pour le spécialiste du développement durable Roderick Lawrence, le débat sur cette notion, très discutée dans les années 1970, s’était perdu bien avant: «C’est regrettable car nous sommes confrontés à des défis environnementaux tels que nous serons amenés tôt ou tard à prendre des décisions sur nos besoins. Et ces questions ne pourront pas être résolues au moyen d’une théorie, ni par des instances internationales. C’est uniquement au niveau local et en réponse aux défis globaux que des actions pourront émerger.»

© NATIONAL ADVISOR BUREAU LIMITED, KARL GAFF / SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOMAINE PUBLIC, EDWARD WESTMACOTT / STOCKIMO / ALAMY STOCK PHOTO

Définitions

BESOINS ESSENTIELS

Le besoin est défini dans le Larousse comme une «exigence née d’un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique». Lorsqu’il est suivi de l’adjectif «essentiel» ou «fondamental», sa définition donne lieu à des controverses tant politiques qu’académiques. Le politologue Johan Galtung définit les besoins fondamentaux comme «des besoins dont la non-satisfaction entraîne l’annihilation du système».

BESOINS ARTIFICIELS

Dans son ouvrage Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme, le sociologue Razmig Keucheyan considère que le consumérisme a atteint un stade suprême dans notre société capitaliste. Celle-ci engendre sans cesse de nouveaux besoins artificiels, comme celui de s’acheter le dernier smartphone. Il définit les besoins artificiels comme non vitaux, mais admet que certains besoins culturels peuvent être légitimes.

DICTATURE DES BESOINS

Cette expression a été utilisée par la philosophe hongroise Ágnes Heller (1929-2019) pour qualifier le système dictatorial de l’URSS. Elle le décrivait comme une caste de bureaucrates décidant quels besoins légitimes il fallait satisfaire et quels besoins non légitimes il ne fallait pas satisfaire.

DÉSIR

Du latin desiderium (désir, souhait), le désir est une notion très débattue en philosophie. Il désigne généralement une tension née d’un manque qui vise un objet, une action ou un sujet dont la possession ou la réalisation seraient susceptibles d’apporter satisfaction et plaisir.

ONIOMANIE

Du grec onios (à vendre), l’oniomanie caractérise des préoccupations, des besoins et des comportements excessifs et non contrôlés vis-à-vis des achats et des dépenses. Cette addiction concernerait 6% de la population. Elle résulte d’un ensemble de facteurs plutôt que d’une cause unique.

«La satisfaction des besoins élémentaires n’arrive pas à tuer l’insatisfaction des désirs fondamentaux.»

Henri Lefebvre

© PHOTO F. DELPECH. / COURTESY THE ARTIST AND ART: CONCEPT, PARIS., MARIO GALATI / ALAMY STOCK PHOTO

Les Finlandais sont-ils vraiment les plus heureux?

TEXTE | Geneviève Ruiz

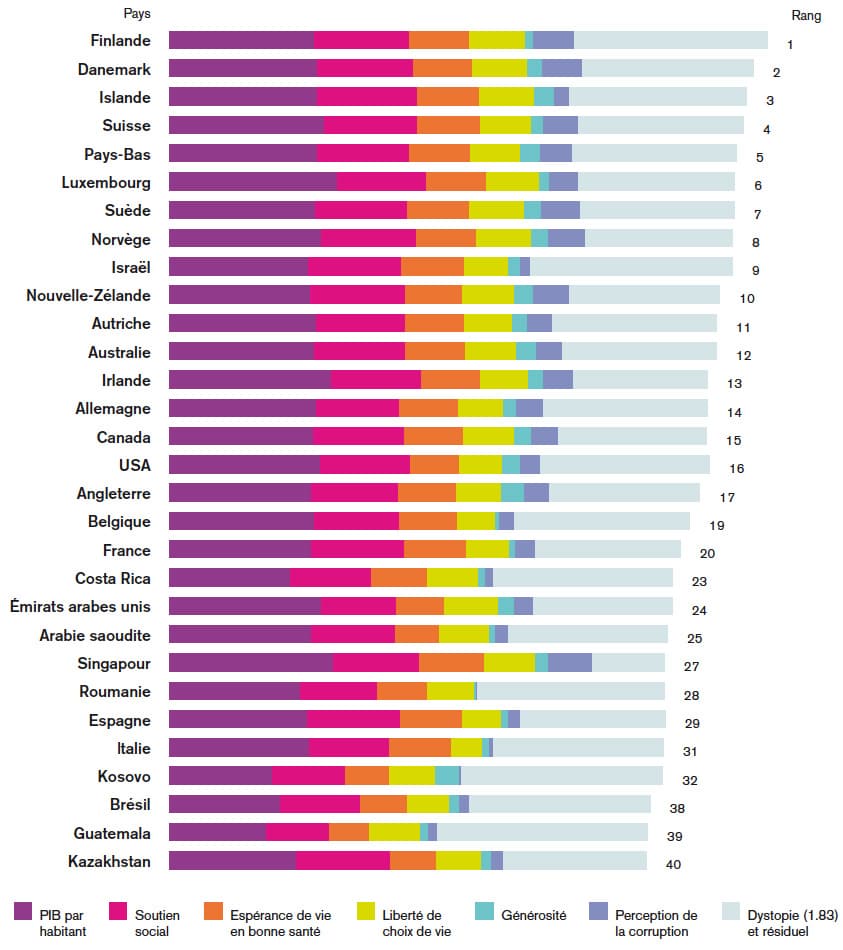

INFOGRAPHIE | World Happiness Report

Le World Happiness Report 2022 a distingué la Finlande en tête des pays heureux pour la cinquième année consécutive. Les pays nordiques dominent dans ce classement qui fait la part belle aux besoins fondamentaux: revenus, liens sociaux, santé, etc. Leur satisfaction rendrait-elle plus heureux? Absolument, à en croire des Finlandais interrogés par le Washington Post, pour qui leur bonheur est dû à un intérêt général placé au-dessus de tout et à un accès universel aux biens essentiels.