Toute innovation n’impose pas une rupture: la plupart des développements technologiques sont incrémentaux. Mais étape par étape, ils n’en changent pas moins le monde.

TEXTE | Lionel Pousaz

Le train, la conquête spatiale, les vaccins, l’informatique, la téléphonie… Quand on songe à l’innovation, on se figure généralement ces technologies qui ont bouleversé les fondements de la société, du tissu économique et des comportements humains. Le terme anglais consacré, disruption – soit perturbation ou dérangement – ne dit pas autre chose : les grandes innovations marquent un avant et un après. Elles ont leur place dans le manuel de l’ingénieur autant que dans les livres d’Histoire. Mais les technologies de rupture ne constituent que la pointe de l’iceberg. La grande majorité des innovations sont fondamentalement incrémentales. Fréquemment, elles s’inscrivent dans un cadre local. Elles passent sous le radar du grand public. «Ce sont souvent des améliorations dans les processus de fabrication, pour augmenter la productivité ou réduire les quantités nécessaires de matière première, explique Jean-Philippe Bacher, professeur à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg – HES-SO. Des éléments qui visent beaucoup la baisse des coûts.»

L’innovation incrémentale, comme on l’appelle, serait-elle simplement moins sexy que son pendant de rupture ? «Sa nouveauté saute moins aux yeux, mais elle est essentielle, répond Jean-Philippe Bacher. Elle se déploie souvent dans un contexte très appliqué, qui se trouve être celui des hautes écoles spécialisées comme la nôtre. Ici, on entend rarement parler d’innovations de rupture, plus proches des sciences fondamentales.» Parmi les domaines qui progressent typiquement au rythme de l’incrémentation, on trouve les transports. Décennie après décennie, les véhicules ont accumulé des innovations successives qui, la plupart du temps, reposaient sur les précédentes. «Qu’il s’agisse du chemin de fer, de l’automobile ou de l’aviation, une fois qu’un nouveau mode de transport est lancé, il n’y a plus vraiment de rupture», constate Jean-Philippe Bacher.

Convertir des moteurs pré-existants

Christian Nellen ne dira pas le contraire. Professeur en génie mécanique à la HEIA-FR et responsable du groupe R&D «Moteurs à combustion» rattaché à l’Institut Sustainable Engineering Systems (SeSi), il développe des motorisations thermiques à hydrogène. Son concept est incrémental à l’extrême : il ne s’agit pas seulement d’innover sur la base de développements antérieurs, mais de convertir des moteurs essence ou diesel pré-existants.

Contrairement aux véhicules à hydrogène contemporains, le projet ne repose pas sur une pile à combustible et un moteur électrique. Il s’agit d’injecter le gaz inflammable et de le brûler, comme on le fait avec de l’essence. Le chercheur ne modifie que certains éléments clés du moteur, par exemple la chambre de combustion et les systèmes d’injection et d’allumage. «Au total, on ne change qu’environ 10% des composants.» Le projet est certes moins spectaculaire que les concept cars de BMW: le constructeur allemand a sorti plusieurs prototypes à hydrogène, à la fois sur les modèles thermiques ou à piles à combustible. Loin des projecteurs des salons automobiles, le moteur thermique de Christian Nellen est destiné au domaine moins fantasmatique des bus de transports publics.

Le but n’est pas de tout réinventer

Ce choix ne doit rien au hasard. Les bus requièrent une motorisation différente des véhicules de tourisme. «Si votre voiture a une puissance de 200 chevaux, vous n’allez pratiquement jamais pousser le moteur à fond. Mais c’est ce que vous ferez avec un bus ou une machine de chantier», explique Christian Nellen. C’est précisément pour ce type d’utilisation que le moteur thermique à hydrogène présente le potentiel le plus intéressant, comparé aux modèles à pile à combustible.

Autre argument en faveur d’une application dans les transports publics, la place importante dévolue au réservoir d’hydrogène. Comprimé à 700 bars, le gaz occupe un volume environ 5 fois supérieur à l’essence, à quantité d’énergie égale. On peut disposer le réservoir massif sur le toit du bus. Cette solution présente également des avantages en termes de sécurité. «Vous réglez non seulement le problème d’espace, mais aussi une partie des risques liés à l’hydrogène. En cas de fuite, le gaz inflammable ne risque pas de s’accumuler dans le véhicule.» Christian Nellen a conçu son projet comme un exemple type d’innovation incrémentale. «Le but est de ne pas tout réinventer, d’éviter d’ajouter de la complexité à tous les niveaux, pour maximiser nos chances de réussite et avancer rapidement. Nous voulons montrer au plus vite que la démarche fonctionne.» Le chercheur pense qu’un premier prototype pourrait déjà rouler à Fribourg dès 2022, «si le Covid le veut bien».

Une technologie pour en encourager une autre

Moins visibles encore dans la chaîne de l’innovation, certaines technologies visent à accompagner ou encourager l’adoption d’autres technologies. Une problématique centrale dans des domaines comme l’énergie photovoltaïque. Il faut informer, motiver et faire interagir des acteurs aux objectifs et aux compétences divers – architectes, administrations publiques, gérances immobilières, particuliers…

Depuis plus de dix ans, Gilles Desthieux développe des outils en ligne pour faire connaître le potentiel de l’énergie photovoltaïque en région genevoise. En 2012, le professeur à HEPIA – Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève – HES-SO, mettait en ligne le cadastre solaire sous mandat de l’Office cantonal de l’énergie et des Services industriels de la ville. Développé en collaboration avec l’EPFL et l’école polytechnique de Milan, le système permet d’estimer les coûts et les rendements d’une installation solaire sur chaque toiture du canton en fonction des lieux, de l’orientation et de la surface exploitable.

«Notre but est d’informer et de donner envie, en faisant prendre conscience du potentiel», explique Gilles Desthieux. Le chercheur a lancé deux outils internet pour deux publics différents. Le premier, plus technique, est destiné aux experts et aux planificateurs. Il s’intègre dans un vaste portail appelé «Système d’information du territoire à Genève.» .

Le second s’adresse aux propriétaires ou gérances immobilières désireux de connaître le potentiel photovoltaïque de leurs bâtiments. «Ces outils permettent de prendre des décisions au niveau politique, dans les communes et le canton, ou au niveau des particuliers, explique Gilles Desthieux. On peut jouer le rôle de déclencheur, en fournissant une estimation précise de ce que l’on pourrait installer et produire sur un bâtiment donné.»

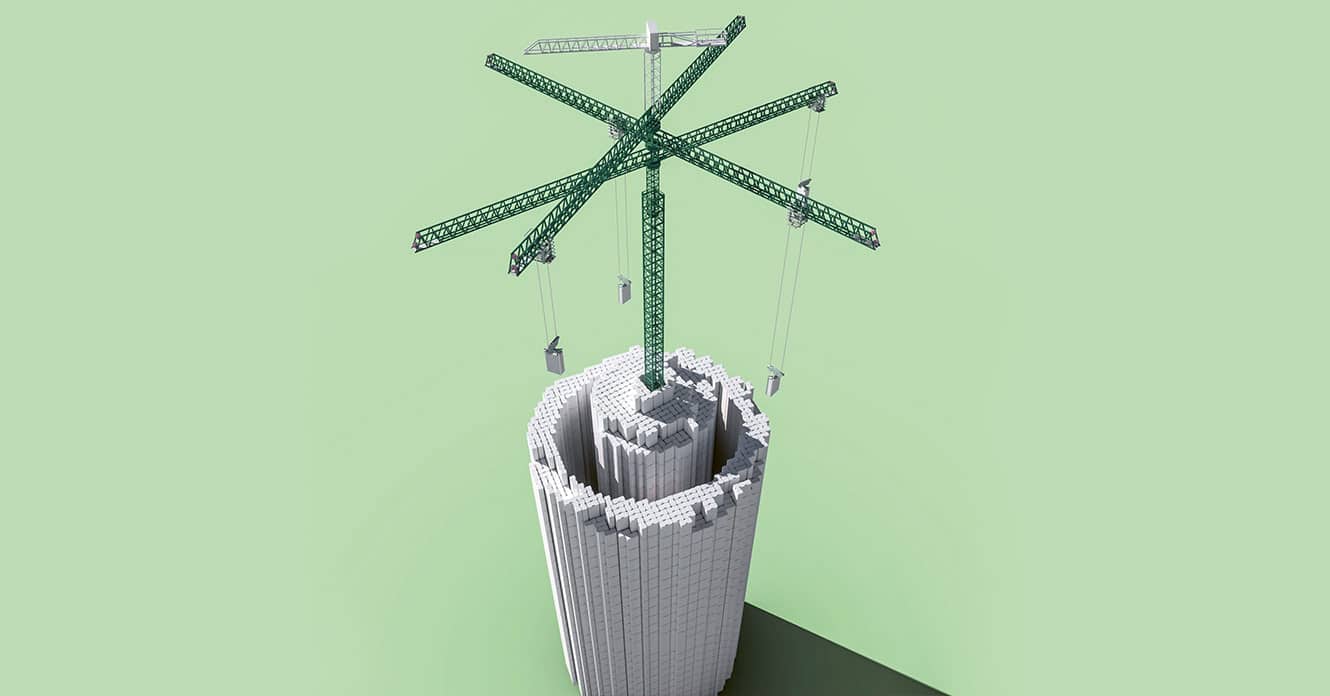

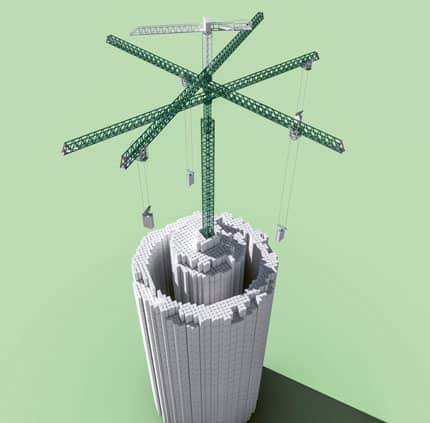

Innovation incrémentale ou de rupture? Energy Vault est une star-tup suisse qui a imaginé une technologie utilisant la gravité pour stocker l’électricité issue des énergies vertes. Lors d’un pic de production d’électricité, la grue monte d’un bloc. Et quand le marché demande de l’électricité, elle descend d’un bloc. Une technologie basée sur l’énergie potentielle gravitationnelle, le principe qui entretient le mouvement des horloges traditionnelles. © Sinlab

Aujourd’hui, Genève n’exploite qu’environ 10% du potentiel de ses toitures, soit une puissance d’environ 60 mégawatts. Cela n’a pas empêché Gilles Desthieux de se lancer sur un nouveau créneau: les surfaces verticales, soit les façades des immeubles. «Un jour, j’espère que nous aurons exploité l’essentiel des toitures. Quand on aura mangé notre pain blanc, il nous restera les façades», explique le chercheur. Avec ses partenaires, il poursuit cet objectif à travers le projet Urban Solar Skin: un modèle pour évaluer le potentiel de ces surfaces inexploitées. Pour des résultats encore plus précis, l’équipe compte mettre au point un système qui reconstitue les devantures d’immeubles en trois dimensions : balcons, fenêtres, ornements.

Adapter de nouvelles technologies solaires au contexte local

C’est grâce aux plus récentes technologies solaires que l’on peut imaginer déployer des panneaux à la verticale. Ces derniers peuvent être colorés – un élément esthétique central pour les rendre acceptables et suffisamment discrets. Quant aux prix, ils ont chuté, si bien qu’il n’est plus nécessaire d’installer un panneau plein sud pour amortir son investissement. «Pendant les mois d’hiver, on pourrait même imaginer avoir de plus hauts rendements en façade que sur les toits.» Gilles Desthieux compte aussi préparer le terrain à des technologies photovoltaïques alternatives. Par exemple, il pense aux cellules solaires à colorant, développées à l’EPFL. «Même avec de faibles rendements, on peut espérer produire beaucoup d’énergie à l’échelle d’une ville si les prix deviennent abordables.» Il cite également les panneaux en pérovskite, pour lesquels on imagine des rendements à près de 40%, contre un peu moins de 20% pour des panneaux standards du commerce. «Avec notre outil de modélisation, nous voulons servir de démonstrateur pour ces nouvelles technologies.»

Qu’il s’agisse de faire rouler les bus fribourgeois à l’hydrogène ou de couvrir toits et façades genevois avec des panneaux photovoltaïques, les deux démarches se rejoignent. Il s’agit avant tout de transférer des technologies au niveau local, de les adapter à un contexte spécifique. Pour Jean-Philippe Bacher, «cela s’inscrit au cœur de la mission des hautes écoles spécialisées. Nous avons un rôle de passerelle pour amener l’innovation dans les territoires, qu’il s’agisse d’entreprises ou de collectivités publiques.»

«Entre innovation de rupture et incrémentale, la frontière n’est pas si claire»

Jean-Philippe Bacher est expert dans le domaine du transfert de technologie et responsable de l’Institut de recherche appliquée en systèmes énergétiques à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg – HES-SO. Il décrypte l’innovation et ses multiples visages : ce qui définit la rupture ou encore l’intérêt des développements incrémentaux.

Voyez-vous une différence nette entre innovation de rupture et incrémentale?

La frontière n’est pas si claire que cela. Il y a d’abord une question de visibilité. Dans certains cas, la rupture saute aux yeux, par exemple avec les baladeurs mp3. Ils ont révolutionné le monde de la musique portable. Par contre, si on ajoute une nouvelle caractéristique aux caméras des smartphones, ça ne sera pas aussi flagrant. Je pense qu’on peut mesurer la rupture à la vitesse à laquelle elle enterre les technologies précédentes. Pour reprendre l’exemple du mp3, il a fait disparaître les lecteurs CD portables et les minidiscs, presque du jour au lendemain. Et en son temps, le CD avait presque fait disparaître le vinyle. Par contre, dans le cas du blu-ray et du DVD, on voit bien qu’il manquait une proposition de valeur suffisamment forte, et le marché a évolué beaucoup plus lentement.

La vitesse de l’adoption d’une nouvelle technologie est peut-être l’un des critères qui permet d’identifier l’innovation de rupture.

La rupture est-elle toujours liée à un produit, à une mise sur le marché?

Pas nécessairement. Il peut aussi s’agir d’un service, d’un processus de fabrication ou d’un modèle d’affaires. Un bon exemple, dans le domaine de l’informatique, c’est le développement de l’open source dans les années 1990 avec, en particulier, le noyau Linux. Cela a entraîné de nouvelles manières de faire. On a mis en place des plateformes pour permettre de développer des softwares de manière massivement collaborative.

Dans l’automobile, un constructeur comme Tesla publicise l’électrique et la conduite autonome comme une rupture. En réalité, est-ce qu’il ne s’agit pas plutôt d’incrémental?

En effet. D’ailleurs, l’automobile électrique existe depuis le début du XXe siècle. C’est l’émergence des accumulateurs lithium qui pourrait être considérée comme une rupture. Ce décalage de perception est sans doute dû au fait que, dans l’automobile, l’innovation requiert des investissements colossaux. En 2003, le pari d’Elon Musk était particulièrement audacieux. Il s’agissait de transformer le marché automobile en partant de zéro. Mais cela a un coût ! La dette de Tesla s’élève aujourd’hui à plus de 10 milliards de dollars. C’est la nature même du domaine qui veut cela. Il est plus facile d’apporter des changements incrémentaux dans des marchés bien établis. Quant au développement du véhicule autonome, on va intégrer petit à petit des éléments, des fonctions. Cela a déjà commencé avec la gestion des distances de sécurité ou les systèmes pour ne pas dépasser les lignes. D’une certaine manière, la première fonction d’autonomie était celle du stationnement automatique, sur le marché depuis quelques années déjà.

Dans le domaine de l’énergie aussi, les choses semblent se faire plus incrémentalement que par ruptures.

C’est un domaine où les coûts sont extrêmement importants, ainsi que les économies d’échelle. Aujourd’hui encore, l’adoption des technologies renouvelables est freinée par leur mise en concurrence déloyale avec les énergies fossiles. Les coûts induits par le changement climatique, difficilement chiffrables, ne se reflètent que marginalement dans le coût des énergies fossiles à travers la taxation carbone. Pour le reste, les individus et la collectivité supporteront malheureusement la majorité des impacts du changement climatique.