Les indicateurs économiques peuvent-ils chiffrer la quête de bien-être, une notion aussi philosophique qu’indéfinissable? L’exercice s’avère d’autant plus délicat que les besoins et leur satisfaction ne contribuent pas tous à une vie heureuse.

TEXTE | Lionel Pousaz

Les économistes ont pour ambition de mesurer davantage que des flux financiers. Parce que les échanges commerciaux sont quantifiables, ils permettent de chiffrer des réalités plus fuyantes: le bien-être, la confiance, la satisfaction des besoins ou des désirs, la possibilité de se réaliser en tant qu’individu… Ces courbes et formules peuvent-elles nous informer sur une question aussi fondamentale – et subjective – que le bonheur?

Parce qu’elle constitue une science pratique, l’économie fournit des indicateurs. Parmi ceux-ci, le produit intérieur brut (PIB) règne en maître. Cette mesure de l’activité économique est censée distiller des milliers de facteurs complexes en un chiffre unique. On la cite un peu partout et pas toujours à bon escient, fait remarquer Giovanni Ferro-Luzzi, professeur à la Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) – HES-SO ainsi qu’à l’Université de Genève: «Le raisonnement se résume à quelque chose du genre ‹plus votre PIB est élevé, plus vous pouvez consommer et plus vous êtes heureux›. Les politiques ou les journalistes usent et abusent de ce raccourci, mais les économistes ne sont pas dupes.»

À l’origine, un calcul pour estimer les taxes

Un détour historique s’impose pour mieux comprendre les limites du PIB. Il tire son origine dans l’Angleterre du XVIIe siècle, quand le conseiller de Charles II, William Petty 1Le Britannique William Petty (1623-1687) était polymathe, soit économiste, scientifique, médecin, philosophe, homme d’affaires, membre du Parlement… Il est reconnu pour ses Essais d’arithmétique politique dans lesquels il a posé les bases de l’économie politique, de la démographie, ainsi que de l’utilisation des statistiques comme outils de gestion publique., avait élaboré un savant calcul pour évaluer les revenus du pays. Il s’agissait d’estimer quelles taxes l’État pouvait raisonnablement prélever pour financer sa guerre contre les Pays-Bas. On était loin de se préoccuper de la satisfaction des besoins ou du bien-être du peuple. La version moderne de l’indicateur-roi voit le jour aux États-Unis, dans la foulée de la crise de 1929. L’économiste Simon Kuznets définit une marche à suivre pour calculer la valeur totale des biens et services produits sur le sol américain. D’entrée de jeu, il met en garde ceux qui souhaiteraient utiliser le PIB comme une mesure du bien-être: «[Le bien-être] ne peut être mesuré de manière adéquate que si l’on connaît la répartition personnelle des revenus. Et aucune mesure du revenu n’entreprend d’estimer sa contrepartie, c’est-à-dire l’intensité et le caractère pénible de l’effort fourni pour gagner ce revenu.» Malgré ces avertissements, le PIB deviendra la mesure étalon du degré de civilisation et de bonheur des peuples. Cité comme marque de la montée en puissance chinoise ou du déclin européen, revendiqué à tue-tête par Donald Trump comme preuve du succès de sa présidence, feu vert ou lanterne rouge des pays émergents, il est souvent rattaché à l’idée de niveau de vie.

À côté des activités non rémunérées

Or les relations entre PIB par habitant et bien-être sont moins directes qu’on ne le pense. Dans le sillage de Simon Kuznets, la plupart des économistes relèvent qu’il n’est qu’une moyenne, qui ne dit rien sur la question de la répartition. Les racines du problème sont toutefois plus profondes. Le PIB ne comptabilise pas toutes les valeurs produites. Or, certaines d’entre elles contribuent de manière notable au bonheur humain. Giovanni Ferro-Luzzi cite l’exemple d’un repas à la maison entre amis, comparé à une sortie au restaurant: «Seule la valeur marchande de la seconde est répertoriée.» Le PIB passe ainsi à côté de toutes les activités non rémunérées, par exemple, celles des proches aidantes et des proches aidants, qui représenteraient d’énormes coûts si elles devaient être déléguées à des professionnel·les. Il ignore également le travail non déclaré. «La donne s’avère faussée, par exemple en Grèce ou en Italie, où on estime le travail au noir à 30% de l’activité totale.»

Même en réduisant le bien-être à une perspective purement consumériste, le PIB est imparfait. Le décalage reste temporel: «En 1980, un ordinateur qui servait tout juste au traitement de texte coûtait 4’000 francs, explique Giovanni Ferro-Luzzi. Aujourd’hui votre téléphone portable vous offre des jeux et de la vidéo pour moins de 200 francs.» Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, la consommation revêt aussi une dimension psychologique et sociale. Par exemple, le bonheur matériel dépend en grande partie de celui des autres. «Si vous êtes la personne la plus pauvre de votre entourage, vous risquez de ne pas être heureux, quelle que soit la quantité de biens auxquels vous avez accès.» Enfin, la cherté des biens représente en soi un facteur de satisfaction, comme l’a théorisé l’économiste américain Thorstein Veblen2Thorstein Veblen (1857-1929) est un économiste, sociologue et critique social américain. Dans son ouvrage Théorie de la classe de loisir, il souligne la fonction sociale de prestige que joue la consommation ostentatoire et met en évidence «l’effet Veblen»: lorsqu’on baisse le prix d’un produit de luxe, son intérêt auprès des acheteurs baisse également. avec son concept de consommation ostentatoire.

Pas de différence entre besoins et désirs

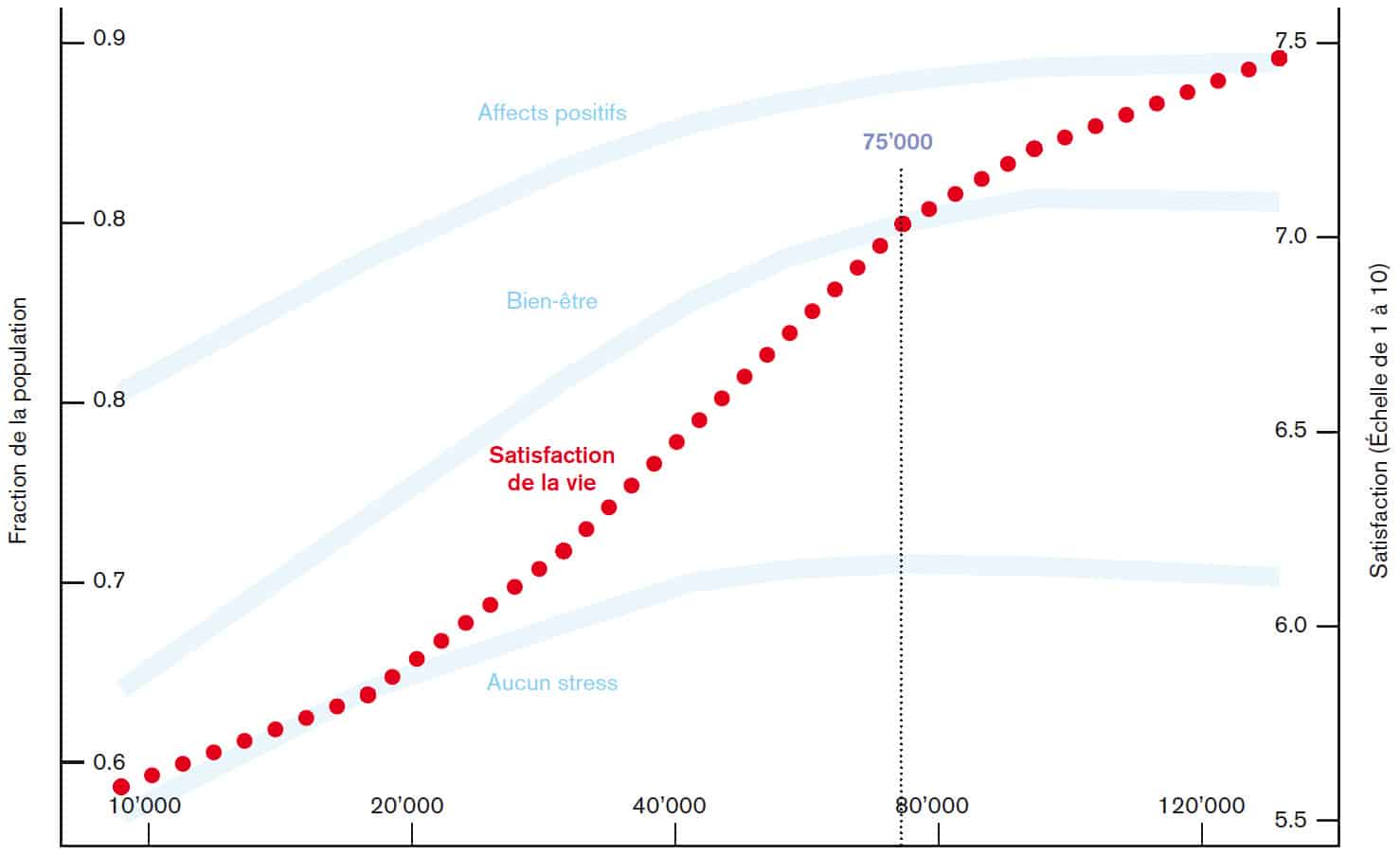

On objectera aussi que les besoins et leur satisfaction ne contribuent pas tous de manière égale au bien-être. Peut-on comparer des besoins fondamentaux – affectifs, nutritionnels, médicaux – au désir impérieux d’un yuppie pour une épingle de cravate en or? «Il existe diverses théories qui hiérarchisent les besoins, explique Sylvain Weber, professeur à la HEG-Genève. Mais l’économie reste fondamentalement une science amorale, au sens où l’on essaie de déterminer quelle est la logique d’action des individus sans émettre de jugement. On ne fait pas de différence entre les business de la construction, de la vente, de la criminalité organisée ou de la prostitution.» Le PIB peine sans aucun doute à saisir le bonheur dans toute sa complexité. Il n’en reste pas moins que les indicateurs économiques, même imparfaits et réducteurs, sont indispensables. «Sans eux, les responsables de la politique budgétaire et monétaire ne pourraient pas faire leur travail», explique Sylvain Weber. Depuis quelques décennies, de nouveaux indicateurs sont par ailleurs apparus pour pallier les manquements du PIB. L’exemple le plus connu est probablement l’indice de développement humain (IDH). Créé en 1990 par le Programme des Nations unies pour le développement, il englobe le PIB et lui ajoute les dimensions d’éducation et de santé. Mais dans les faits, l’IDH est peu utilisé. Et pour cause: son évolution est fortement corrélée avec celle du PIB. Autant dire qu’il n’apporte pas grand-chose au quotidien des décideuses et des décideurs, explique Sylvain Weber. Par contre, cet indice montre qu’il existe un seuil de revenu au-dessus duquel le bien-être cesse d’augmenter: «L’IDH permet de tirer une importante conclusion. Il vaut mieux diriger la croissance vers les pays émergents, puisque c’est là qu’elle génère plus de bien-être par franc.»

Intégrer davantage de paramètres

Les dommages à l’environnement représentent un autre facteur que les indicateurs économiques tentent de prendre en compte. Ses liens avec le bien-être sont de plus en plus évidents. «Si vous détruisez la nature, vous risquez de compromettre le bonheur humain», résume Sylvain Weber. Le PIB vert représente une tentative de chiffrer les dégâts à la nature. Il s’agit de retrancher du PIB une somme équivalente à la valeur du patrimoine naturel détruit. «Le problème, c’est qu’il faut se mettre d’accord sur une valeur monétaire du capital environnemental, explique Sylvain Weber. Combien coûte une forêt rasée en francs?»

D’autres indicateurs combinent encore plus de paramètres – économie, environnement, santé physique et mentale, travail, gouvernance. C’est le cas du très médiatique Bonheur national brut (BNB). Élaboré au Bhoutan, inscrit dans la Constitution du petit royaume bouddhiste, il fournit les bases du World Happiness Report publié chaque année par les Nations unies. Le BNB s’appuie en grande partie sur des sondages. Selon Giovanni Ferro-Luzzi, cette démarche subjective entrave les comparaisons entre pays, en raison des interprétations culturelles et sociales très diverses du bonheur. «On expose son bonheur ou l’on cache ses malheurs avec plus ou moins de pudeur selon les cultures. Et puis, comment mettre en parallèle le malheur d’un millionnaire américain qui a perdu en Bourse avec la joie d’un paysan brésilien à qui sa fille a rapporté un papillon trouvé sur le chemin de l’école?» Au final, le problème du bien-être reste en grande partie de nature anthropologique et philosophique. À l’échelle d’une population, le produit intérieur brut et les autres indicateurs économiques permettent tout au plus d’en saisir les contours ou de prédire des tendances. De plus, quand un indice mesure un aspect de la réalité avec une précision accrue, c’est toujours au détriment d’un autre aspect. En d’autres termes, l’indicateur universel est sans doute une chimère, et comme le résume Sylvain Weber, «le PIB ne devrait plus être qu’un indice parmi d’autres».