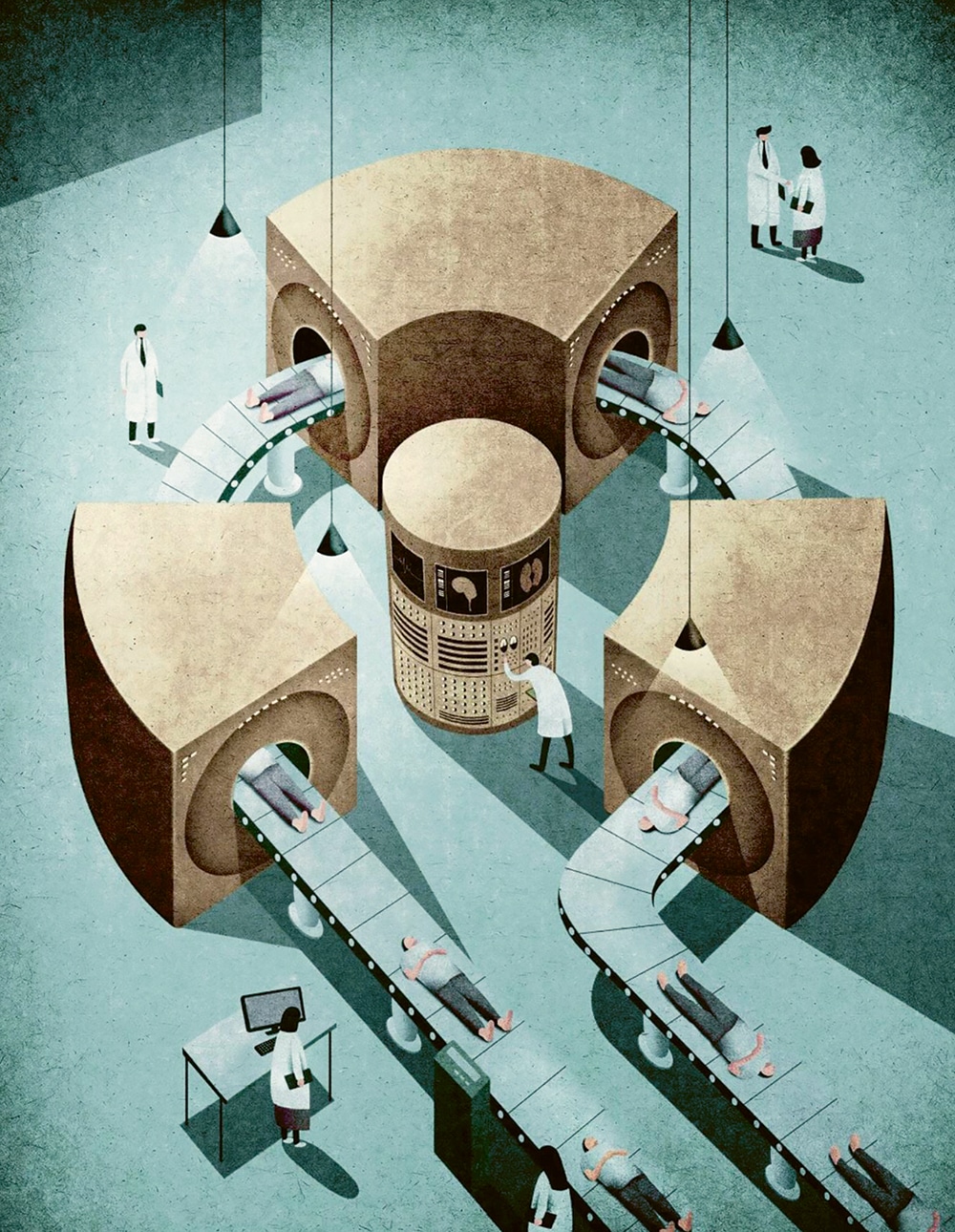

Scanner, IRM, radiographies, échographies… L’imagerie médicale occupe une place centrale dans les soins. Mais la multiplication des images augmente les coûts de la santé, sans toujours apporter un bénéfice aux patients. Pour les spécialistes, un changement s’impose.

TEXTE | Maxime Garcia

1,18 million. C’est le nombre d’examens au scanner pratiqués en Suisse en 2019, selon l’étude «Équipement médico-technique des hôpitaux et des cabinets en 2019», publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en avril 2021. Un chiffre qui interroge: passons-nous trop d’examens d’imagerie médicale? Pour Jérôme Schmid, la question mérite d’être posée. «On acquiert beaucoup d’images, note le professeur de la filière Technique en radiologie médicale (TRM), à la Haute école de santé – HEdS – Genève – HES-SO. Certains examens risquent d’être réalisés sans tenir compte de l’équilibre coût-bénéfice pour les patient·es.»

Et la tendance n’est pas au changement. Toujours selon l’OFS, le nombre de scanners disponibles en Suisse a augmenté de 9% entre 2014 et 2019, avec 219 machines installées sur le territoire. Même constat du côté des IRM, puisque leur quantité dans les hôpitaux suisses a augmenté de 25% en cinq ans, pour atteindre 215 machines en 2019, ce qui a permis de pratiquer 1,06 million d’examens. Une hausse que la démographie et l’évolution des recommandations médicales ne suffisent pas à expliquer.

L’imagerie centrale dans les soins

«L’imagerie, et plus largement toutes les analyses médicales qui fournissent des données objectives comme les tests génétiques ou biologiques, ont permis de faire progresser les performances de la médecine, rappelle Jean-Noël Hyacinthe, professeur à la filière TRM de la HEdS – Genève. Des radios aux IRM, en passant par les scanners et les échographies, l’imagerie médicale est devenue centrale dans le parcours de soins.» Victimes de leur succès, les examens d’imagerie se révèlent parfois inutiles. Cela alourdit les listes d’attente des patient·es qui en ont réellement besoin. «Il y a trente ans, un interne de garde qui demandait une imagerie pour confirmer une appendicite pouvait se faire reprendre, raconte Jean-Noël Hyacinthe. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Et une bonne partie de la nouvelle génération ne peut plus travailler sans le package technologique.»

Mais est-ce un problème? «Pour un patient·e, subir un examen d’imagerie médicale n’est jamais anodin, poursuit Jean-Noël Hyacinthe. Outre le stress et l’attente, certaines technologies peuvent exposer le malade à des rayonnements ionisants ou à des produits de contraste. Des contraintes inutiles s’il n’existe pas de bénéfices.» Par ailleurs, la multiplication des images contribue à l’augmentation des coûts de la santé. «Elle coûte cher, résume Jérôme Schmid. Et elle pose des problèmes d’inégalité dans l’accès aux soins.» Selon une étude datant de 2014, les États-Unis, où ce problème est particulièrement prégnant, gaspillent chaque année 12 milliards de dollars en imagerie médicale inutile, alors qu’une partie de la population n’a pas accès à ces technologies.

Des images pas assez exploitées

Autre effet pervers: «Plusieurs études montrent que nous souffrons d’une pénurie de radiologues, poursuit Jérôme Schmid. Or moins de médecins qui ont plus d’images à analyser conduit à moins de temps passé sur chaque cliché. Est-ce que cela mène à une diminution de la qualité d’interprétation des images? La question mérite d’être posée. Ce qui est sûr, c’est que certaines images ne sont pas complètement exploitées.» Du point de vue environnemental également, l’excès d’imagerie représente un défi: «Les IRM nécessitent des aimants supraconducteurs constitués de matériaux rares. La Suisse est bien dotée en ces appareils, mais il est simplement impossible d’équiper autant ne serait-ce que la Chine.» En 2019, on comptait ainsi 25 appareils d’IRM par million d’habitants en Suisse, ce qui la place à la deuxième place en Europe.

Pendant longtemps, la médecine a fonctionné selon le paradigme «more care is better care». Autrement dit, plus un patient·e bénéficie de soins, mieux c’est pour sa santé. «Mais aujourd’hui, faire des images pour faire des images n’est plus possible», explique Jérôme Schmid. Un nouveau modèle plus vertueux émerge: le «less is more», ou comment «chasser les pratiques inutiles et coûteuses en rationalisant les soins sans pour autant les rationner», pour reprendre les termes du médecin Simon Regard dans un article de la Revue médicale suisse. Certains cantons ont ainsi des clauses de besoin pour limiter le nombre d’appareils sur leur territoire. Concrètement, toute acquisition, mise en service ou utilisation d’un équipement d’imagerie lourd est désormais soumise à autorisation. Mais les examens d’imagerie sont rentables, en raison du système de tarification prévu par la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal), ce qui pousse les cabinets médicaux privés à s’équiper en machines coûteuses qu’il faut ensuite rentabiliser.

Remettre le patient au centre Plusieurs pistes existent pour diminuer le trop-plein d’images, notamment réduire le nombre de prises, améliorer leur stockage et favoriser leur réutilisation. «Avant une opération, beaucoup de chirurgiens vont faire refaire des images, même s’il y a eu d’autres examens avant, souligne Jean-Noël Hyacinthe. Il faut favoriser la réutilisation des images existantes si un patient·e en a passé récemment. Mais cela se heurte aux habitudes, à l’hétérogénéité des protocoles et aux problèmes de format. En effet, lorsqu’un patient·e sort d’un centre d’imagerie, les images lui sont tantôt remises sous forme de compte rendu papier, sur un DVD ou un autre format numérique qui ne sera pas forcément lisible dans un autre établissement quelques mois plus tard.»

L’émergence de l’IA (intelligence artificielle) pourrait également concourir à améliorer la situation. «Les logiciels qui aident à la prise de décision continuent de se développer. Il y a beaucoup d’engouement autour de ces technologies, car des études démontrent leur efficacité. Mais l’intégration clinique n’est pas simple, souligne Jérôme Schmid. Nous sommes encore loin du logiciel qui analyse toutes les images tout seul et je pense que l’idée que les radiologues vont disparaître représente un fantasme. Le médecin reste le pilote, mais de plus en plus assisté, afin de se concentrer sur les tâches qui requièrent son expertise.» Pour Jean-Noël Hyacinthe, il faut remettre le patient·e au centre de la décision: «Les malades ne veulent pas un portfolio, ils souhaitent être soignés. Si on peut faire le diagnostic sans imagerie, c’est bien. S’il faut une échographie ou un PET-Scan, c’est bien. Mais il faut se demander à chaque fois quel est le meilleur outil pour le bien du patient·e.»

Des machines moins coûteuses

La pandémie a mis les unités de radiologie sous tension. Elles ont vu leur activité de radiographie thoracique et de scanner pulmonaire s’envoler. Mais elle a surtout démontré que l’accès au diagnostic est tout aussi important que la performance diagnostique ellemême, en mettant en lumière la pertinence d’outils comme les IRM point of care à très bas champ magnétique, considérées jusqu’alors comme des ovnis technologiques. Ces petites unités d’IRM mobiles, peu coûteuses, que l’on peut amener au chevet du patient jusqu’aux soins intensifs, permettent un suivi plus simple. «Les malades attendent souvent des semaines pour passer des examens d’imagerie, souligne Jean-Noël Hyacinthe, professeur associé de la filière en Technique en radiologie médicale de la HEdS Genève. Cela est en partie dû au fait que le modèle de l’imagerie médicale aujourd’hui repose sur de grosses machines, lourdes dans le processus de travail. Une IRM de 7 teslas est formidable. Mais elle coûte plus de 10 millions. Avec cette somme, on pourrait acquérir 200 de ces systèmes point of care.»

Trois questions à Henning Müller

Fournir aux radiologues des outils d’IA permettant de faciliter les prises de décisions médicales. C’est l’objectif de l’équipe du professeur Henning Müller, à l’Institut des systèmes d’information de la HES-SO Valais-Wallis – Haute École de Gestion – HEG.

Qu’apporte l’IA à l’imagerie médicale?

L’imagerie médicale se trouve au coeur de la médecine moderne. Les logiciels d’IA possèdent la capacité d’analyser un grand volume d’images et d’en tirer une information pas toujours visible à l’oeil nu. Leur utilisation permet donc potentiellement d’améliorer le diagnostic médical ou d’éviter les erreurs de diagnostic. L’IA a permis d’identifier des biomarqueurs d’imagerie, soit des caractéristiques comme le volume, la granulosité ou la texture d’une tumeur ou d’une autre lésion, qui sont mesurées de manière objective par les logiciels et vont ainsi permettre de prédire si une tumeur est agressive ou non. Ce type d’information reste difficilement accessible pour l’oeil humain.

Quels défis doit surmonter l’IA avant d’être davantage utilisée?

Certains logiciels sont déjà utilisés. Mais pour aller plus loin, l’IA doit encore progresser. Elle fonctionne bien lorsque les images qu’elle analyse sont standardisées. Mais dans la pratique, les images sont hétérogènes parce qu’elles proviennent de machines différentes et parce que les patient·es sont différents. Or une petite différence de prise de vue peut perturber les algorithmes.

Est-ce que les radiologues sont voués à être remplacés par des machines?

En 2016, le spécialiste de l’IA Geoffrey Hinton, de l’Université de Toronto, annonçait dans une vidéo qu’il fallait arrêter de former des radiologues parce que la technologie allait les remplacer. Où en est-on aujourd’hui ? Les radiologues sont encore là et, pire, nous en manquons. Les spécialistes de l’imagerie médicale ne vont pas disparaître. En revanche, l’IA va de plus en plus les délester de certaines tâches et les aider pour d’autres. Beaucoup de radiologues sont intéressés par cette évolution.