Santé

-

Renoncer aux antidouleurs, faute de moyens

Le renoncement aux soins représente une tendance croissante. Il concerne particulièrement la classe moyenne inférieure qui n’a pas droit aux aides étatiques. Il pousse les personnes concernées à développer des stratégies alternatives pour satisfaire, au moins partiellement, leurs besoins de santé. Par Geneviève Ruiz

-

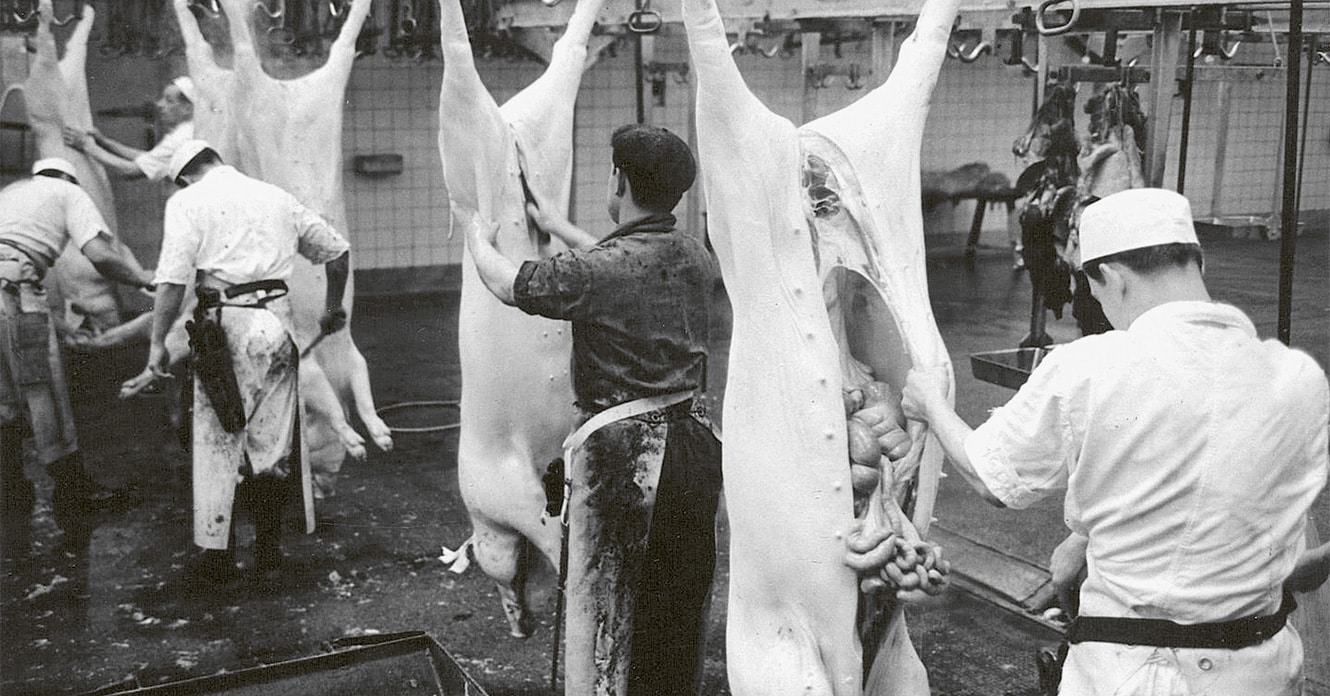

La viande, plus désirable que nécessaire

En quelques dizaines d’années, la viande est passée de marqueur d’ascension sociale synonyme de force physique à aliment controversé. Pourrait-on vraiment s’en passer? Par Aurélie Toninato

-

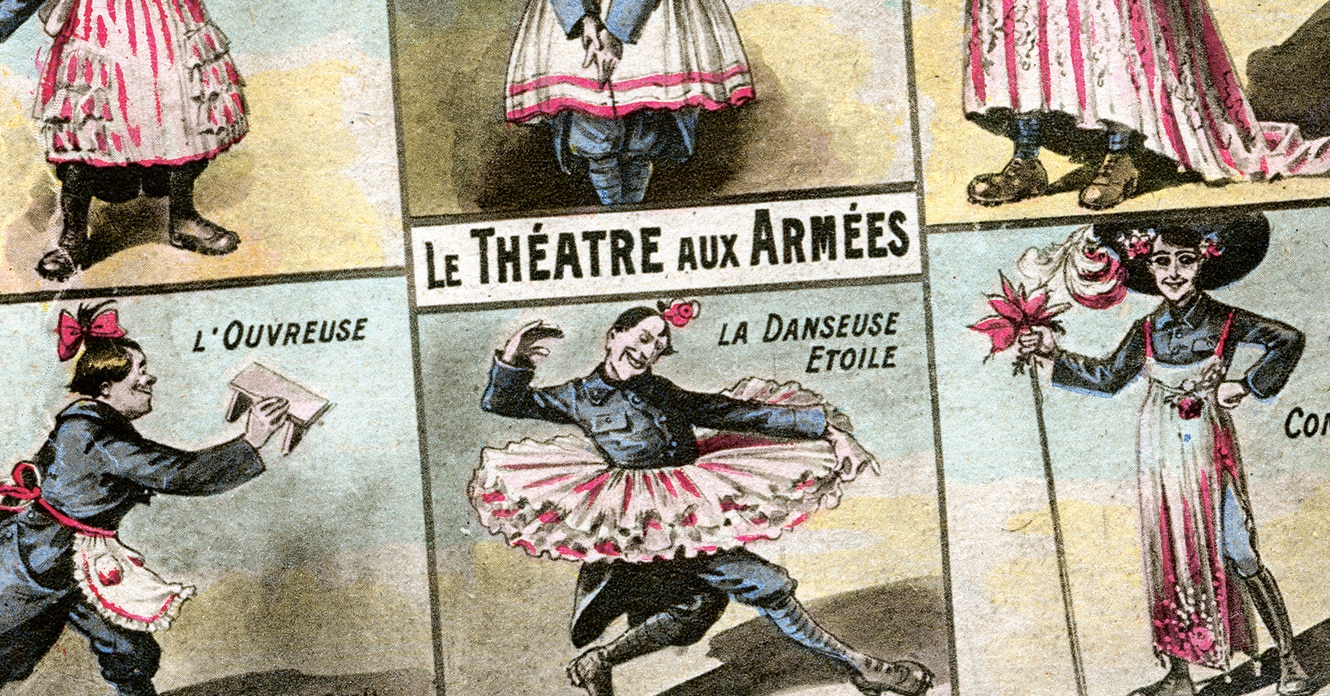

L’art essentiel ou pas, telle est la question

Durant la pandémie, les arts et la culture ont été classés, au même titre que de nombreux commerces, dans les domaines «non essentiels» par les autorités. Que penser de cette expression et comment a-t-elle été interprétée par les intéressés? Retour sur un vocabulaire discuté et discutable. Par Virginie Jobé-Truffer

-

Le paradoxe infirmier face à la sexualité en oncologie

La plupart des traitements contre le cancer entraînent des effets importants sur la sexualité des patients. Les soignants sont nombreux à considérer qu’apporter un soutien dans ce domaine relève de leur rôle. Mais, dans la pratique, ils n’y parviennent pas souvent. Par Geneviève Ruiz

-

Le pouvoir de la musique en psychiatrie

Développé par une équipe de recherche pluridisciplinaire, composée de soignants, de musiciens, de sociologues et d’ingénieurs, un dispositif d’écoute musicale améliore le vécu des patients en soins intensifs de psychiatrie. Par Muriel Sudano

-

Un trop-plein d’images médicales

Scanner, IRM, radiographies, échographies… L’imagerie médicale occupe une place centrale dans les soins. Mais la multiplication des images augmente les coûts de la santé, sans toujours apporter un bénéfice aux patients. Pour les spécialistes, un changement s’impose. Par Maxime Garcia

-

«Les infirmières doivent modifier l’image qu’elles ont d’elles-mêmes»

La profession d’infirmière est marquée par des stéréotypes qui constituent un frein au développement de son leadership. Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute École de la Santé La Source – HES-SO à Lausanne et infirmier, analyse les évolutions en cours, au-delà des apparences. Par Geneviève Ruiz

-

L’impact de la déficience visuelle sur le couple

La déficience visuelle entraîne des obstacles spécifiques au quotidien. Comment les couples dont l’un des conjoints est affecté gèrent-ils ces défis? Une étude tente d’y répondre. Par Geneviève Ruiz

-

Les logements protégés impactent-ils positivement le vieillissement?

Le maintien à domicile des personnes âgées, notamment grâce aux logements protégés, se situe au coeur des politiques sociales et sanitaires du canton de Vaud. Une étude souligne les forces et les faiblesses de ce modèle d’habitat. Par Muriel Sudano

-

Crise sanitaire : mieux vaut être pauvre dans un pays égalitaire en termes de système de santé

Promiscuité dans les habitations, mais aussi davantage de comorbidités liées aux modes de vie: les clusters de Covid-19 ont fait plus de victimes dans les quartiers défavorisés, y compris en Suisse. Par Stéphany Gardier